A essa altura, já é fato conhecido que quase todos os grandes exclusivos do PS5 me decepcionaram de alguma forma. Aconteceu com Marvel’s Spider-Man 2, God of War: Ragnarok, Ratchet and Clank: Rift Apart e, em menor medida, até mesmo Horizon: Forbidden West. Pois assim, mantendo a tradição, adiciono à lista de decepções agora o mais recente trabalho do diretor rockstar Hideo Kojima, Death Stranding 2: On the Beach.

Para ouvir meus dois centavos sobre o jogo e entender por que DS2 é muito menos do que eu poderia esperar, organize suas tralhas na mochila, traga seu feto-fantasma a tiracolo e acompanhe-me nesta resenha absolutamente parcial de um dos jogos mais aguardados do ano aqui na redação do Antropogamer – um jogo sobre polegares opositores e personagens obcecados pelo sinal universal de joinha.

DEATH STRANDING: UM JOGO PARA POUCOS

O primeiro Death Stranding polarizou a opinião pública ao propor um tipo de jogo diferente de todos os outros. Com mecânicas inovadoras, cooperação on-line assíncrona e uma narrativa complexa, por mais que confusa, o jogo nos pedia para entrar de cabeça naquele mundo e abraçar sua proposta de ser o walking simulator mais caro da história. E foi o que fiz: não só terminei duas vezes a campanha de Death Stranding como o considerei um dos melhores jogos da oitava geração, com frequência defendendo seu brilhantismo no podcast Ludologia.

Mesmo com os exageros narrativos e um storytelling manquitolante, o Death Stranding original muito me apeteceu por seus personagens trágicos e carismáticos, capazes de sustentar a história por conta própria apesar do roteiro insosso. Acima de tudo, fui arrebatado pelo sentimento de solidão e completude que me acompanhou em cada campanha durante árduas horas de caminhada por montanhas geladas, escarpas chuvosas e fantasmagóricos relevos de um mundo à beira da extinção.

Ao contrário do que muitos esperavam, Death Stranding se mostrou um jogo de queima lenta. Era preciso planejar cuidadosamente a rota antes de cada entrega, estipular os itens necessários para cumprir a viagem e então contar com sua própria habilidade e sorte quando tudo inevitavelmente desse errado. Ecoando os melhores momentos de jogos como The Long Dark, o primogênito da Kojima Productions brilhava nas longas peregrinações que propunha ao jogador empreender pelo mapa – justamente aquilo que desagradou grande parcela do público.

Enquanto alguns detestaram a locomoção estratégica e pautada pelas limitações do terreno, que propunha um estilo de jogo em que cada passo importava (sendo os automóveis frequentemente a pior opção para se deslocar pelo cenário), outros compraram a ideia e se engajaram rapidamente na proposta do jogo – grupo do qual faço parte. Para mim, o melhor que Death Stranding tinha a oferecer era precisamente sua atmosfera meditativa e seu ritmo cadenciado. Um jogo que desencorajava o combate direto e convidava os jogadores à contemplação enquanto os levava a uma jornada épica para reconectar o wi-fi da América.

Felizmente para uns, infelizmente para outros (como eu), Death Stranding 2: On the Beach deixa de lado grande parte do que havia sido proposto no jogo anterior – bem como todo o seu charme – para guinar com as quatro rodas em uma direção artística totalmente contrária: uma de queima rápida, com muitas mecânicas e pouca sutileza, que incentiva o combate agressivo e dispensa o jogador da necessidade de qualquer planejamento ou estratégia para vencer os poucos desafios pelo caminho.

DEATH METAL 2: GEAR STRANDING

Uma das primeiras decepções que tive com Death Stranding 2 foi constatar, já nas primeiras horas, que esse não era um jogo sobre caminhadas introspectivas e cenários desoladores, mas antes um videogame sobre chegar da forma mais rápida possível do ponto A ao ponto B. Se no primeiro jogo os veículos mais atrapalhavam do que ajudavam, derrapando com facilidade nas encostas íngremes das montanhas ou ficando presos nas irregularidades do terreno, em On the Beach eles são a norma, e não a exceção.

Os cenários, inspirados pela paisagem australiana, são em geral bastante planos e perfeitamente acomodados para a passagem de veículos em quase toda a sua extensão, de modo que não existem motivos (senão autoimpostos) para cumprir as entregas a pé, já que os veículos são a maneira mais rápida e segura de cruzar grandes distâncias. Por isso, joguei dois terços de On the Beach com a mesma picape que encontrei logo no início, fazendo 98% das entregas atrás do volante e ocasionalmente turbinando minha caranga com novos gadgets e baterias que facilitavam ainda mais as entregas, enquanto no último terço preferi a velocidade de um triciclo – apenas para chegar mais rápido ao fim do jogo. Mas caminhar mesmo, com as duas pernas e mochila nas costas? Quase não caminhei. Se andei por três horas durante as 50 que levei para concluir a campanha, foi muito.

Essa facilidade na ludocinética do jogo (à qual se soma uma ampla variedade de travessias alternativas, como catapultas, tirolesas e até mesmo um monotrilho) certamente agradará o grupo de jogadores que criticou a lentidão do Death Stranding original. Para mim, no entanto, pareceu um tiro no pé: ao rejeitar o ritmo vagaroso do primeiro jogo em favor de uma mobilidade acelerada, Kojima removeu da série – já em sua segunda parcela – o principal aspecto da jogabilidade que a diferenciava de tantos outros jogos de mundo aberto, transformando On the Beach em uma criatura muito mais genérica e menos especial que Death Stranding.

Colabora para esse sentimento de frustração também o excessivo foco em combate do jogo. Desde as primeiras missões, somos presenteados constantemente com novas armas e dispositivos para fazer frente aos inimigos (entre os quais se incluem humanos, fantasmas, robôs e robôs-fantasmas), de modo que não demora para termos à disposição um ostensivo arsenal com o qual bombardear os oponentes – removendo assim toda a tensão que causavam os inimigos no primeiro jogo.

Hideo Kojima comparou as diferenças entre o primeiro e o segundo Death Stranding à radical mudança de chave ocorrida do filme Alien (calcado no terror e na ficção científica) para a sequência Aliens (um filme espacial de ação). Guardadas as devidas proporções, devo dizer que concordo com o cara: Death Stranding 2: On the Beach não é apenas muito mais voltado para a ação do que o primeiro jogo, como também (aos moldes do filme de James Cameron) se revela uma sequência inferior ao material original.

O investimento em sequências de combate, armas de fogo e ferramentas mirabolantes é tamanho que muitas vezes o jogo se parece mais com uma continuação de Metal Gear Solid V: The Phantom Pain do que de Death Stranding. Não sem motivo, existe uma porção de referências autoindulgentes à série da Konami – como um personagem que fala de sua “dor fantasma” e outro que usa uma bandana à moda Solid Snake, apenas porque sim.

Ironicamente, On the Beach é tão enfadonho e pouco desafiador que a melhor parte do jogo acaba sendo, justamente, o combate. Disparar com as diferentes armas oferece sensações variadas e sempre responsivas, e nunca fiquei cansado de me engajar em confrontos armados enquanto avançava solenemente pelos 17 capítulos do jogo. Por isso, não me entenda mal: a experiência de jogar On the Beach é, sim, caprichada – no sentido de que os controles estão bem azeitados, os tiroteios são intensos e o pacote audiovisual, como um todo, não deixa a desejar.

O problema é que a jogabilidade, por si só, não se sustenta como no primeiro jogo. Se antes éramos um “carteiro do fim do mundo”, andando solitário pelas planícies de uma América arruinada, agora somos um motorista do Mercado Livre abrindo caminho pelo deserto australiano, dirigindo tranquilamente de um ponto a outro e de vez em quando interrompendo os trabalhos para pelejar com uns pobres coitados pelo caminho.

Death Stranding 2: On the Beach oferece tão poucos obstáculos a serem transpostos que quase não existe um sentimento de empolgação ou vitória quando por fim cumprimos um objetivo. Tudo é tão mastigado e facilitado para o jogador (do acesso aos veículos à obscena quantidade de armas) que nunca me senti, de fato, desafiado enquanto jogava – um sentimento ecoado pelo jornalista Morgan Park, que bem definiu DS2 como um jogo de “muitas soluções para poucos problemas”, já que quase não existem desafios reais para equilibrar as dezenas de facilidades mecânicas oferecidas ao jogador.

Ainda assim, tudo isso – o ritmo acelerado, o foco no combate e a facilidade de transposição do cenário – poderia ser relevado se o jogo ao menos contasse uma boa história, certo? Mas contar uma boa história é possivelmente sua menor preocupação, e o que sobra é um retalho de vagas ideias, sinopses travestidas de enredo e personagens que surgem do nada para chegar a lugar nenhum.

UMA NARRATIVA-FANTASMA

A bem dizer, On the Beach esbarra no mesmo problema de tantas outras sequências desta geração. Depois de um primeiro jogo contando uma excelente história, os roteiristas parecem ter ficado com preguiça ou simplesmente não souberam como continuar a narrativa, então mandaram tudo às favas e resolveram encher uma larga linguiça. Além de perder tempo com personagens rasos e carentes de qualquer arco narrativo, Death Stranding 2 comete o pecado de se arrastar por dezenas de horas contando uma história que nunca sai do lugar.

Uma de minhas maiores expectativas quanto ao enredo de On the Beach era acompanhar o desenvolvimento da relação entre o protagonista-com-cara-de-motoqueiro Sam e o ex-feto Lou, agora transformado em um risonho bebê Parmalat. Isso jamais acontece, no entanto: a criança é retirada de cena após o prólogo do jogo, deixando em seu lugar um arremedo de personagem que é tanto uma decepção mecânica quanto (e principalmente) narrativa.

A coisa fica ainda pior porque On the Beach não apenas descarta um personagem tão bom quanto o bebê Lou em favor de outros tão chochos quanto Rainy, como ainda deixa em banho-maria quase todas as linhas narrativas abertas em Death Stranding. Nada sabemos sobre o destino de Amelie ou a quantas anda o sexto evento de extinção em massa. E mesmo que personagens já conhecidos retornem à história, a exemplo de Heartman e Deadman, não há qualquer avanço em suas histórias pessoais, de forma que, com raras exceções, eles terminam o jogo da mesmíssima forma como começaram, sem que nada de relevante lhes aconteça.

Em termos gerais, temos aqui uma narrativa muito menos especial que a de Death Stranding. Se no primeiro jogo encontrávamos uma história fragmentada sobre personagens trágicos – um sujeito que morre a cada 21 minutos em busca da família morta; um cordão umbilical que une a mãe viva a seu bebê natimorto; um homem criado com pedaços de outros homens –, em On the Beach encontramos apenas um esboço de história, um esboço de roteiro, um esboço de personagens.

Os coadjuvantes aqui são meramente cosméticos e pouco fazem para acrescentar à narrativa em geral. Pegue Rainy, por exemplo, interpretada por Shioli Kutsuna: ela nos é apresentada como uma mulher jovem, capaz de reverter os efeitos da chuva quiral e grávida de um bebê que se recusa a nascer. Isso tudo nos é dito logo que a conhecemos. Aí, lá pelas tantas, durante uma missão qualquer do jogo, alguém diz a ela que seu bebê está bem, e que ele nascerá assim que o fenômeno do Death Stranding se encerrar. E é isso. Esse é todo o arco narrativo da personagem durante o jogo.

O mesmo acontece com os demais personagens coadjuvantes, que acrescentam zero relevância à narrativa de On the Beach. Die-Hardman, Deadman, Heartman, Tarman, Dollman: personagens esvaziados de significado ou propósito, cujo único objetivo é ser mais uma voz soprando informações no ouvido do jogador. Personagens com excelentes panos de fundo, é verdade, mas sem um enredo interessado em explorá-los, já que não existe qualquer esforço do roteiro para desenvolvê-los além de sua história de origem.

Essa falta de tato narrativo também se estende aos diálogos e à forma como somos apresentados às filigranas do universo de On the Beach. Isso porque Kojima confunde construção de mundo com despejo de informação, fazendo com que o jogo se pareça muito com uma wiki, cheio de personagens que estão sempre explicando uns aos outros como tudo funciona, estabelecendo regras para depois quebrá-las sempre que uma exceção for exigida pelo roteiro coxo.

São diálogos tão estúpidos quanto um personagem encontrar duas pessoas de mãos dadas e dizer: “Ah, vejo que vocês agora estão de mãos dadas! As mãos nos permitem conectar… Formar elos”. Virge. Que texto é esse, cara? Sem contar a fissura em siglas: BB, EP, DOOMS, APAS, MULA, DHV, UCA, CQP… À PQP¹ com tanto acrônimo, bicho.

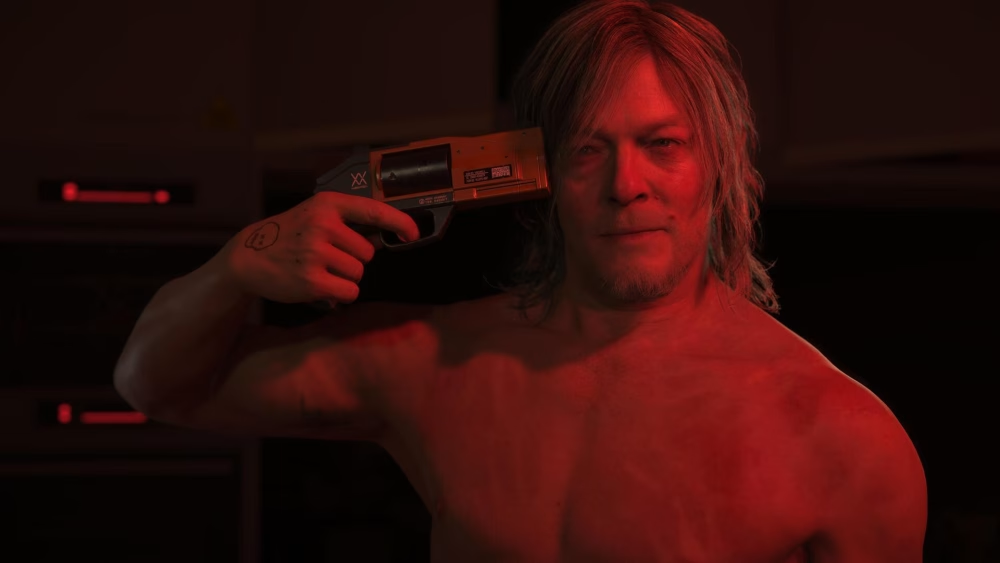

No enredo de Death Stranding 2, o que sobra é a doideira pela doideira. Se em dado momento o protagonista está à beira do suicídio, apontando uma arma para a própria cabeça, em outro está dançando em uma banheira com um boneco de ventríloquo que canta em japonês. Às vezes, algo de dramático acontece: personagens morrem, personagens choram; mas ainda que os atores se esforcem para fazer um bom trabalho (e muitas vezes sejam bem-sucedidos), a verdade é que há um limite para o que é possível alcançar com um roteiro lascado de ruim como esse.

Temos aqui uma coletânea de números musicais vergonhosos, metalinguagem preguiçosa e muita pretensão cinematográfica sem qualquer qualidade narrativa – uma história permeada por diálogos expositivos e tramas rocambolescas do tipo “a-há, por essa você não esperava” (ainda que sim, você esperasse) –, sem falar no supracitado fetiche em polegares para cima. Mas afinal, qual é a tara desse sujeito por joinhas?

DEATH STRANDING 2: UM TIRO NA ÁGUA

Depois de anos de espera, Death Stranding 2: On the Beach me provou que, das duas, uma: ou os jogos de alto orçamento estão ficando cada vez menos criativos e mais engessados, ou elevei demais meu padrão para a análise de jogos – isto é, estou ficando chato. Seja como for, temos aqui a maior decepção do ano para o Antropogamer – pelo menos até agora.

Finalizando minhas considerações (se você leu até aqui, escreva “JOINHA” nos comentários), devo dizer que Hideo Kojima está perdendo a mão. Death Stranding não é apenas um jogo pretensioso, como também meio kitsch, meio brega, meio pomposo. É uma obra que fala muito e muito alto, mas tem pouco ou nada a dizer para os simuladores de caminhada, a indústria de jogos ou os próprios jogadores. Um produto que se fantasia de arte, cooptando estrelas de Hollywood em uma tentativa de se passar por cinema enquanto, na outra mão, renega aspectos tão básicos quanto diálogos bem escritinhos. Uma peça de entretenimento particularmente acomodada, que se limita a repetir temas e fórmulas já usados no primeiro jogo – a exemplo dos confrontos contra Neil Vana, réplicas dos embates contra Cliff Unger no primeiro Death Stranding, e da aparente obrigação de nortear todas as relações nesse universo por laços de maternidade/paternidade, como se a interação entre pais e filhos fosse a única discussão pela qual se interessa o roteiro.

Se Death Stranding se destacava por suas potencialidades, como o primeiro álbum experimental de uma banda de vanguarda, Death Stranding 2: On the Beach deverá ser lembrado por tudo aquilo que decidiu não ser: engenhoso, criativo, ousado, divertido. Como um músico fora de moda, Kojima caminha (ou melhor, acelera) para se tornar apenas outro rockstar comprado pela indústria, talvez cansado demais para não se deixar afundar pelo peso de seu legado. E o que sobra é um jogo nadando em altas somas de dinheiro e habilidades técnicas, mas que, sem a qualidade necessária para riscar uma linha na areia e gravar seu nome, limita-se a naufragar e morrer na praia, encalhado nas ondas de sua própria ambição.

¹ Praia que o Pariu, um conceito filosoficamente alinhado às kojimices de Death Stranding.