Lançado em 2012, Max Payne 3 foi um dos últimos de sua linhagem: um jogo de tiro em terceira pessoa estritamente linear e com amplo foco narrativo, antes que os games de mundo aberto e jogos como serviço se tornassem a regra das produções de alto orçamento na indústria. Com um investimento de mais de cem milhões de dólares em sua produção (um dos jogos mais caros já feitos), a terceira parcela da série Max Payne é hoje o fóssil muito bem preservado de uma espécie de jogo aparentemente extinta, parte da saudosa memorabília da sétima geração de consoles: third-person shooters que se orgulhavam de entregar uma experiência intensa e concisa de apenas oito ou nove horas e com elevado fator de rejogabilidade.

Eram outros tempos, quando nem todos os jogos triple A precisavam durar 30 ou 40 horas para justificar seu preço abusivo, nem encher o mapa de missões secundárias a fim de inflar artificialmente a duração de uma campanha morna. Em Max Payne 3 não há microtransações, skins ou missões secundárias. O papo é reto por definição – até mesmo o retículo de mira é brutalmente minimalista. Sem arestas ou gordura, o que sobra é tão somente a violenta cruzada de um personagem cansado e embrutecido que busca por todos os meios alcançar sua redenção, seja acertando as contas com o passado ou encontrando a morte em um tiroteio cinematográfico – o que vier primeiro.

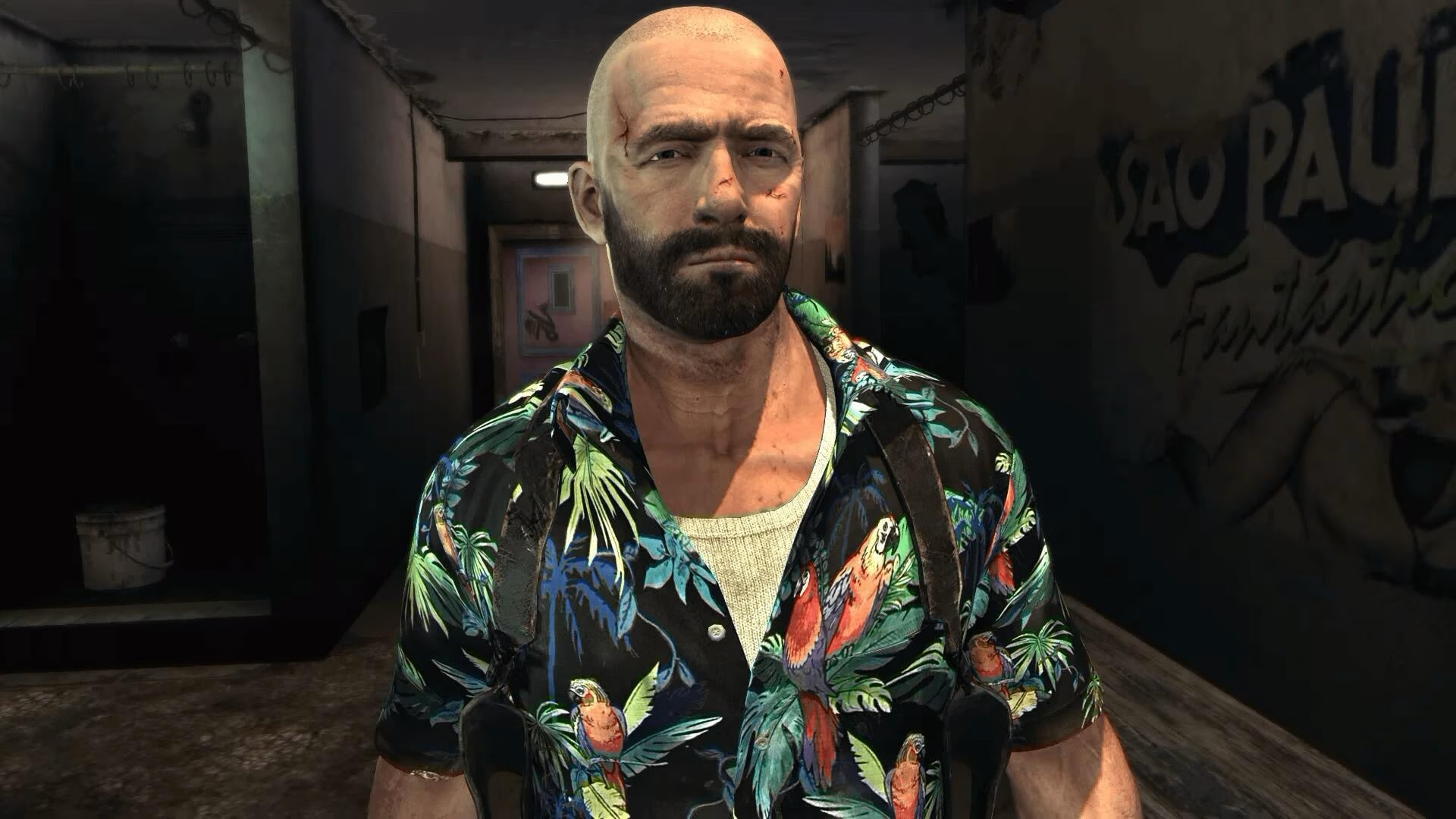

A VIOLENTA JORNADA DE UM HERÓI EXAUSTO

Max Payne – tanto o protagonista quanto o jogo – é extremamente autoconsciente de si e de seu lugar no mundo. Enquanto personagem, Max parece o tempo todo reconhecer que aquela será sua última aventura; que não existe mais lugar no mundo para protagonistas brucutus e explosivos como ele. Já como produto cultural, trata-se de um game que se admite como o pináculo de um gênero prestes a ser aposentado. Sua narrativa direcionada, conduzida como que em cima dos trilhos, carrega o jogador de uma para outra sala através de elaboradas cutscenes enquanto a jogabilidade se reduz a caminhar, disparar contra seus inimigos e se esquivar das balas que chovem sobre você, naquilo que Schott et al. (2013) chamaram de “coreografia formal de violência”[1], antes que outra cena de corte seja engatilhada, um novo tiroteio acionado e assim por diante. Esse looping mecânico e estrutural funcionava muito bem lá em 2012, mas 11 anos depois pode parecer tão superficial quanto um tiro de raspão. A Rockstar sabia disso (i.e., que os dias de Max Payne e franquias de ação em semelhantes moldes estavam contados), e claramente investiu todos os seus esforços – inclusive financeiros – para garantir que seu último jogo de ação linear fosse não apenas suficientemente bom, mas talvez o melhor jogo de ação linear já produzido.

Essa autoconsciência também transparece no enredo, que tenta a todo custo desconstruir a figura do herói de ação: Max, como ele mesmo nos lembra, é um perdedor cujos únicos verdadeiros talentos são atirar em pessoas e esvaziar garrafas. Ele fracassa miseravelmente como pai, marido e, nessa terceira iteração, falha inclusive profissionalmente, ao deixar morrer quase todos aqueles que foi contratado para proteger.

Em Max Payne 3, o ex-policial hard-boiled que dá nome ao jogo abandona as ruas cinzentas de Nova Jersey para se aventurar em São Paulo como guarda-costas dos irmãos Branco, uma família com dinheiro saindo pela culatra e que atende perfeitamente ao estereótipo de riqueza inescrupulosa e high society que se espera de uma história neo-noir como esta. É o cenário ideal para transmitir a sensação de desorientação e deslocamento de Max, agora um sujeito acima do peso que, de tanto levar porrada e chumbo nos games anteriores, tornou-se viciado em álcool e analgésicos. A ressaca moral do jogo e o frequente abuso de substâncias são repassados para a conta do jogador por meio de filtros neon saturados que explodem repetidamente na tela, distorcendo as imagens em dissociativos rasgos de verde e rosa durante as cutscenes.

Não ajuda que, lá pela metade do jogo, durante uma de suas bebedeiras, Max tenha uma súbita crise de consciência e prometa a si mesmo largar a birita. Isso porque, apesar da sobriedade recém-descoberta, seu vício em analgésicos continua sendo constantemente reforçado pela mão do jogador: sempre que a vida do personagem está bamboleando, basta apertar um botão para fazer Max emborcar outro frasco de comprimidos. É como se o jogo nos dissesse que tudo aquilo também é culpa nossa. Somos nós que seguidamente colocamos Max em situações de perigo, somos nós que o forçamos a se anestesiar de toda a violência a que o submetemos após três jogos de pura carnificina.

E pura carnificina é o que temos no cardápio – uma brutalidade estética que perpassa o jogo como um projétil de calibre .50 através do cérebro macio de algum paulistano desafortunado. Pois não se engane: mais do que um bem executado shooter de alto orçamento, Max Payne 3 é um elogio audiovisual ao que culturalmente nos habituamos chamar de headshot – a mais extrema forma de aniquilação do self em que podemos pensar, desde que tenhamos suficiente massa encefálica acomodada em nosso crânio para elaborar o pensamento que seja.

Mas, antes de discutir o tema principal deste artigo, convido você a me acompanhar em uma breve contextualização cultural e histórica do tiro na cabeça, para que possamos entender como o headshot evoluiu imageticamente de um simples borrão rosado em baixa resolução nos anos 70 para, no século 21, tornar-se o símbolo de máxima eficiência da extinção de outrem na décima arte.

JFK E A NORMALIZAÇÃO DO TIRO NA CABEÇA

Em 22 de novembro de 1963, o então presidente dos EUA, John F. Kennedy, foi baleado na cabeça durante um desfile em carro aberto na cidade de Dallas. A cena foi capturada por Abraham Zapruder, um até-então-ordinário espectador do evento, em uma filmagem de 26 segundos que se tornou célebre por ser o registro mais completo do assassinato do 35º presidente dos Estados Unidos. Entretanto, o filme só foi exibido para o público em geral mais de dez anos depois, sendo televisionado apenas em março de 1975, no programa Good Night America. Àquela altura, a película havia trocado de mãos: Robert Groden, técnico de fotografia, conseguira fazer uma cópia do original de Zapruder, e por quatro anos trabalhou na edição do vídeo para reduzir sua velocidade, melhorar a definição de imagem (sobretudo em frames cruciais que exibiam a cabeça do presidente) e estabilizar quadros que tendiam a trepidar, produzindo uma versão cinematográfica do assassinato de Kennedy “mais nítida do que qualquer outra”[2].

O filme de Zapruder (e em particular a versão de Groden) levou a uma nova forma de representar a violência no cinema americano a partir dos anos 70, tanto nos filmes de horror quanto de ação. Em seu artigo Shots to the mind, o professor e pesquisador Sean Quinlan, reitor da Faculdade de Letras, Artes e Ciências Sociais da Universidade de Idaho, associa a morte de Kennedy a uma apropriação do discurso cultural sobre a imagética do tiro na cabeça[3]. Tal apropriação foi também embalada pelo consenso da comunidade médica, no fim dos anos 60, de que a essência da vida humana adivinha da atividade cerebral, e não dos batimentos cardíacos, como se pressupunha até então – uma drástica mudança na concepção daquilo que nos define enquanto indivíduos.

Ambos os fatos, segundo Quinlan, somaram-se ainda à famosa fotografia Saigon execution, vencedora de um Pulitzer em 1969, que registra o momento exato em que o vietnamita Nguyễn Văn Lém é executado por um aliado dos EUA, o que ajudou em grande parte a minar a credibilidade da Guerra do Vietnã em solo americano. Esses três eventos – o deslocamento do centro vital humano do coração para o cérebro, o assassinato de JFK e a execução de Văn Lém – são apontados por Quinlan como responsáveis por uma mudança estética na forma como a violência passou a ser retratada no cinema e na cultura em geral, sendo possível de nossa parte estender suas conclusões aos modernos videogames.

The Godfather (O Poderoso Chefão), citado como exemplo por Quinlan, tornou-se icônico em sua elaboração da violência a partir do novo paradigma científico-cultural que compreendia o cérebro enquanto centro motor da individualidade humana. Tanto o livro de Mario Puzo quanto o filme de Coppola foram, senão pioneiros, essenciais para consolidar publicamente a ideia da execução por meio do tiro na cabeça, especialmente (em ambas as obras) a cena que retrata Michael Corleone assassinando dois homens em um restaurante.

O episódio no livro está recheado de passagens que poderiam muito bem ser usadas para narrar a morte de Kennedy ou Văn Lém, com vívidas menções a “pedaços de crânio” e cérebros expostos. Já o filme de Coppola, seguindo à risca as descrições de sua contraparte literária, contribuiu ainda para disseminar o conceito visual de pink mist, ou “nuvem rosa” – a vaporização suavemente avermelhada que resulta da explosão do cérebro em pequenas partículas que se dissolvem no ar após um disparo com arma de fogo.

Todos esses elementos – o tiro na cabeça, a estetização da violência e a pink mist – combinaram-se com a tecnologia audiovisual para, ao longo das décadas, abrir seu caminho não apenas pelo cinema e a TV, como também (e quem sabe principalmente) pelos videogames. Os primeiros jogos a se apropriarem do conceito do headshot enquanto mecânica foram GoldenEye 007 (1997) e Team Fortress (1999), mas você bem deve saber que não demorou para que o disparo na cabeça se tornasse praticamente uma marca registrada da experiência gamer relacionada a jogos de tiro desde então, para o terror de pais e professores desinformados.

Expressões de violência virtual como o headshot foram particularmente rechaçadas nos anos 90 (mas ainda hoje, em menor escala), e com frequência apontadas por jornais sensacionalistas e pesquisadores de sofá como responsáveis por ataques e atos de crueldade reais, a despeito dos muitos trabalhos que apontam na direção contrária – a exemplo da pesquisa The motivating role of violence in video games (O papel motivador da violência nos videogames), organizada a partir de uma série de seis estudos com mais de mil jogadores da América do Norte e Europa. Utilizando-se de diferentes jogos e critérios, os pesquisadores concluíram que pessoas com histórico de comportamentos agressivos tendem, sim, a demonstrar predileção por jogos com maior índice de violência, mas não foram encontradas quaisquer relações (para nenhuma parcela dos jogadores) entre a diversão gerada pelo jogo e os conteúdos violentos per se[4], sugerindo, como bem disse Daniel Galera, que a “beleza sublime das boas cenas sangrentas”, tanto nos videogames quanto nos filmes e outras mídias, não passa de um apelo estético exercido igualmente, ainda que em diferentes medidas, sobre todos nós[5].

A ESTETIZAÇÃO DA BRUTALIDADE

Esteticamente, Max Payne 3 não deve nada a um bom jogo de terror, a julgar pela quantidade de sangue, barbárie e corpos colapsados ao longo da campanha. Trata-se, porém, de um jogo tão brutal quanto estético, e é justamente a estetização de sua brutalidade que dialoga necessariamente contra qualquer tipo de violência (re)produzida na vida real. Quando nos lançamos em câmera lenta no fogo cruzado entre os bandidos, é possível ver as balas individualmente renderizadas cortando o ar em volta de Max, zunindo perto de suas orelhas ou rasgando a carne e as roupas que revestem o modelo do personagem – uma estilização que ninguém espera de um confronto realista. Cascas de projéteis voam lentamente pelo cenário, obedecendo às regras de uma física cuidadosa; cartuchos de escopeta giram no ar enquanto destruímos o corpo de outro infeliz que achou uma boa ideia nos apontar uma arma.

A violência de Max Payne é uma violência cinematográfica, que conversa abertamente com os filmes de ação dominicais veiculados na rede aberta de televisão. É exagerada, gráfica e cheia de estilo – e nem por isso menos chocante. Quando derrubamos um inimigo e cravejamos seu rosto de balas, descarregando o pente inteiro de uma metralhadora em sua cabeça, não há como negar que estamos testemunhando (e acima de tudo conduzindo) um ato de repugnante violência, ainda que esteticamente notável, tal qual uma cena de ação bem coreografada em um filme da franquia John Wick.

Não nego a brutalidade do jogo, muito menos minha apreciação por ela – quem experimentou qualquer game da Rockstar na última década sabe o quão satisfatório é o feedback sensorial recebido ao colocar uma bala no corpo de um alvo. A questão é que, tendo jogado Max Payne 3 dezenas de vezes desde seu lançamento, foi apenas recentemente que me sobreveio a óbvia, mas epifânica constatação – agora com meus 32 anos, já um tanto mais amadurecido em relação ao moleque que era quando o game saiu – de que o jogo depõe justamente contra a violência exacerbada que mostra na tela. E se essa afirmação soa polêmica e contraditória, permita-me lembrar que estamos falando de um produto da Rockstar, conhecida por obras tão controversas e pano-pra-manga quanto Bully e Manhunt. Mas antes que me joguem pedras, elaboremos.

Lembra-se da autoconsciência compartilhada entre o jogo enquanto produto e Max Payne como personagem, da qual falávamos no início deste texto? Pois ela se estende à avalanche de agressividade que soterra os níveis do jogo e ao próprio jogador. Max Payne 3 não é apenas apologicamente violento; ele é uma crítica à brutalidade: fase após fase, o game lança sobre nós uma apoteose de sangue, explosões e tiros na cara na mesma medida em que, pela narração em off do protagonista, somos induzidos a nos envergonhar daquilo que fazemos. Max é claramente um imbecil que não consegue resolver nenhum problema de sua vida sem apelar para o gatilho ou o coma alcoólico. Ele sabe disso; você sabe disso. O jogo está regularmente nos fazendo metralhar pobres diabos apenas para, dois ou três capítulos depois, descobrirmos que outra pessoa sob os cuidados de Max foi assassinada: Rodrigo Branco, Marcelo Branco, Fabiana. Há uma mensagem escondida por baixo desse banho de sangue: violência e morte não levam a lugar algum, apenas a outra sala cheia de cadáveres e violências piores.

Rejogando Max Payne 3 para escrever este artigo, fiquei honestamente surpreso com minha própria exaustão ao finalizar a campanha. Em algum ponto da narrativa, fuzilar pessoas deixou de se tornar divertido para se transformar apenas em uma atividade sádica, exatamente como deveria ser. Já próximo ao fim do jogo, talvez na penúltima fase, saltei no ar pela centésima vez, acionando o bullet time enquanto disparava à queima-roupa contra a cabeça de outro bastardo. Uma conquista apareceu na tela à guisa de troféu: “Chacina: 1.000 vítimas”. Jesus. Foi então que me dei conta da máquina assassina que havia me tornado. Por outro lado, a quantidade irrealista e altamente improvável de inimigos mortos me colocou para teorizar: estaria Max, em seus flashbacks alucinatórios e vagas lembranças corroídas pelo álcool, exagerando emocional e significativamente suas lembranças sobre os eventos que narra? Seria a quantidade estapafúrdica de mortes apenas um exagero subjetivo de sua mente retorcida pelas drogas?

Quero dizer: Max levou muita porrada ao longo de três jogos, e o que sobrou de sua mente foi afogada em um largo oceano de pílulas e destilados. Isso não faz dele um narrador exatamente confiável. E se os mil inimigos que Max encaixotou fossem, pesando na balança, apenas dez ou vinte pessoas? A recorrente violência articulada pelo personagem seria menos ou mais justificada?

BULLET CAM

Deixando as teorias etílico-conspiratórias de lado, não posso deixar de apontar o recurso da bullet cam implementado em Max Payne 3 como o ápice plástico da fetichização cultural pelo tiro na cabeça – e em outras partes do corpo, a depender das preferências individuais e da pontaria dos jogadores. Ao derrubarmos o último inimigo de cada sala, o jogo nos oferece a possibilidade de segurar um botão para ativar a “câmera de bala”, um mecanismo que faz recuar a tradicional visão em terceira pessoa para enfocar, no centro da tela, o alvo abatido. Com riqueza de detalhes (ainda mais agora, que pude jogar em sangrentos 4K), somos estimulados a simultaneamente pressionar, durante a bullet cam, o botão de disparo da arma de fogo empunhada por Max, com o único propósito de assistir aos projéteis penetrando, em câmera muito lenta, o corpo da vítima. É possível atirar quantas vezes quisermos, mesmo que o inimigo já esteja morto, até que não reste nenhuma bala no clipe, enquanto aos poucos o corpo do inimigo se deforma em um retrato grotesco, seu rosto esburacado até se tornar uma cratera empapada de sangue, seu peito rasgado por uma violenta enxurrada vermelha.

Podemos nos perguntar qual seria a necessidade desse recurso além do mais puro voyeurismo, da atração exploratória pelo sofrimento alheio – e seria até mesmo indelicado não relacionar uma ação tipicamente brutalizante como essa a recentes histórias de violência policial pelo mundo, nas quais a força excessiva de agentes de autoridade foi responsável por ceifar vidas (especialmente de pessoas em grupos socialmente fragilizados) sem que houvesse proporcional justificativa para a agressividade aplicada, como nos casos de George Floyd, Evaldo dos Santos Rosa e João Alberto Silveira Freitas, entre tantos outros. Mas, novamente, levanto aqui uma bandeira branca para reforçar o caráter lúdico do jogo, e chamo atenção para o fato de que, veja só, a bullet cam é um artifício totalmente opcional. Cabe ao jogador a decisão de ativar a câmera lenta para fuzilar o inimigo com altos níveis de sanguinolência e grafismo ou, adotando uma posição menos ofensiva e mais tática, poupar sua munição e renegar, sem qualquer prejuízo, o tarantinesco gore oferecido pelo jogo.

A pesquisa DeFragging regulation: from putative effects to ‘researched’ accounts of player experience, de 2013, fez uma interessante análise sobre o uso da bullet cam. Analisando a forma como os participantes do estudo jogavam, os pesquisadores observaram tanto engajamentos voluntários com esse recurso quanto enfáticas recusas a envolver-se com ele, dependendo do jogador. Além disso, os autores da pesquisa concluíram que, em oposição à mecânica de bullet time (necessária para que o player seja bem-sucedido na progressão dos níveis), a bullet cam é uma “elaboração, exagero e estetização de uma ação que é realizada […] a fim de criar um espetáculo consciente” (SCHOTT et al., 2013), reforçando o caráter duplamente cinematográfico e opcional desse recurso. Também é digna de nota a escolha de palavras dos pesquisadores quando, ao caracterizar o alto nível de detalhamento da trajetória das balas e seu efeito no corpo do adversário, optam pelo adjetivo “zaprudiano”, em referência ao homem que chegou a ser considerado “o cineasta mais influente da última metade do século XX”[6] por seu inesperado snuff movie estrelado por Kennedy.

Em última instância, cabe ao usuário decidir sobre o uso da bullet cam, o que pode dizer muito mais sobre o jogador que consome Max Payne 3 do que sobre a empresa que o colocou nas prateleiras. Eu, pessoalmente, me senti inclinado a utilizar a bullet cam em todas as ocasiões em que ela se mostrou disponível, muito por conta (ou pelo menos é nisso que quero acreditar) da minha intenção de utilizar as mórbidas imagens geradas nessas circunstâncias para ilustrar este texto. Por outro lado, volto a dizer que me senti desgastado após a exposição contínua e já não tão divertida ao aniquilamento físico e sequencial de corpos dos mais variados.

E já que falamos em variedade de corpos, convido você a discutir comigo um último, porém fundamental aspecto de Max Payne 3 que, por muito tempo, ficou entalado em minha garganta brasileira, tal qual um cartucho de escopeta entrando pelo lado errado. Afinal de contas, que porra os desenvolvedores estavam pensando ao trazer Max para terras tupiniquins?

“BAGDÁ DE FIO-DENTAL”

Em sua sangrenta passagem pelo Brasil, Max Payne faz questão de pintar São Paulo e suas favelas de vermelho, tecendo críticas que oras soam justas, ora como o típico discurso de um gringo que não faz ideia do que está falando. Quando o jogo saiu, as reviews estrangeiras focaram-se principalmente na fidelidade gráfica e física do jogo, na divertida gunplay e no primoroso (apesar de rocambolesco) storytelling, ignorando quase por completo a necessidade de comentar a ambientação do game – afinal, tanto fazia para o resto do mundo se o jogo se passava em São Paulo, Rio de Janeiro ou Marrocos.

Enquanto isso, as análises brasileiras se dividiam entre aquelas que rechaçavam o jogo por conta da caracterização cultural que fazia do Brasil, incluindo o uso excessivo de palavrões, e aquelas que exaltavam o jogo justamente pelos mesmos motivos, inclusive defendendo a representação corrupta e violenta de uma São Paulo em guerra proposta pela Rockstar. Poucas, entretanto, foram aquelas que problematizaram as questões sociopolíticas levantadas pelo jogo, incluindo temas bastante explícitos como brutalidade policial, corrupção, abuso de substâncias e tráfico de órgãos, mas também outros menos óbvios, como lavagem de dinheiro, prostituição, grupos de extermínio e turismo sexual.

Sempre me senti um bocado insatisfeito com os comentários condescendentes sobre pobreza e falta de oportunidades que Max, em uma fase que serve de encerramento à primeira metade do jogo, profere ao entrar em uma favela de inspirações cariocas. Ainda mais porque, minutos depois, Max não pensa duas vezes antes de abrir fogo contra dezenas de homens pobres, pretos e pardos vestindo camisas de futebol do “Galatians” – uma versão ficcionalizada e de alusões igualmente bíblicas do Corinthians –, pronto para abraçar uma perversa fantasia de anti-herói solitário, subindo o morro para resgatar uma donzela em perigo que, no fim das contas, será baleada na cabeça como tantos outros personagens.

Entendo o que Victor Pessoa quis dizer, em sua tese de conclusão de curso, ao afirmar que o jogo não foi pensado para os jogadores brasileiros, e que estes tenderão a ser “muito mais críticos e mais céticos do que os jogadores europeus ou americanos”[7]. E de fato: como brasileiro, jamais consegui deixar de lado o incômodo de controlar – e em última instância interpretar – um sujeito branco, americano e claramente adepto de uma filosofia pró-armas enquanto estourava a cabeça e os membros de moradores da favela em câmera lenta, buscando ângulos e flanqueamentos cada vez mais eficientes para promover minha chacina étnica. Naturalmente, a coisa melhora um pouco quando Max está deflagrando sua fúria contra policiais truculentos ou traficantes de órgãos (gente que, a priori, fez algo para merecer algum tipo de justiça cega que não simplesmente ter nascido nas camadas menos favorecidas da sociedade), mas nunca comprei a ideia de brutalizar o corpo e espicaçar o crânio de meus conterrâneos – principalmente em um ambiente tão característico da desigualdade social como a favela. Para mim, esse trecho do jogo sempre pareceu uma piada de mau gosto, fazendo os autoindulgentes monólogos interiores de Max sobre a favela e seus habitantes soarem muito menos como uma tentativa de reconhecer o problema em questão do que como um complacente soerguer de ombros para o público.

No entanto, fico feliz em dizer que estou propenso a reconsiderar minhas perspectivas após a leitura de um artigo escrito pelos doutores Thífani Postali e Tadeu Iuama, intitulado A representação do Brasil no jogo Max Payne 3: um cenário de complexidade e interatividade com desigualdade, corrupção e violência, publicado na edição de número 29 da revista Domínios da Imagem, em julho de 2022. Segundo a visão dos autores, as representações estereotipadas e aparentemente paternalistas disparadas por Max Payne – novamente, jogo e personagem – são uma estratégia deliberada para, em uma camada superficial, entregar um conteúdo que seja facilmente digerido pelo público, enquanto, em uma camada de interpretação subjetiva, o game propõe desconstruir os mesmos estereótipos de que se utiliza em primeiro plano[8].

Sem deixar de reconhecer que Max Payne 3 é uma obra estadunidense que “explora a sociedade brasileira como pano de fundo para a narrativa” (POSTALI; IUAMA, 2022), os autores buscam se apropriar de leituras menos maniqueístas (que as minhas, por exemplo) ao pensar o jogo como um convite à compreensão sobre a vivência brasileira, tanto para jogadores estrangeiros quanto para nós mesmos – sendo a obra da Rockstar, sob esse viés, uma chamada à reflexão acerca de nossa própria realidade verde e amarela. Assim, ao mesmo tempo que entregaria um enredo cheio de tropos e clichês sociais (e.g., membros da periferia retratados como propulsores da desordem social), o jogo se ocuparia em contrapô-los na medida em que discute as complexas relações de violência, miséria e poder que estratificam o país.

O artigo cita como exemplo a mesma fase que mencionei há pouco, quando Max chega a uma favela de São Paulo e, pouco antes de o tiroteio começar, passeia pelo local e trava contato com os moradores – muitos dos quais em situações cotidianas: jogando bola, dançando, tomando cerveja na calçada ou fumando seu cigarrinho enquanto desenrola uma conversa mole na porta do bordel. Para os autores, essas representações de moradores da periferia desvinculados de atividades criminosas (como aquelas que dominarão a cena dali a poucos minutos) são uma forma de desconstruir a narrativa dominante por meio da “representação das pessoas periféricas em suas diversidades e destituídas, em muitos casos, da relação com o crime” (POSTALI; IUAMA, 2022).

Os autores exaltam ainda a escolha da produtora de utilizar a música 9 Círculos, do rapper Emicida, para ambientar sonoramente a atmosfera do jogo enquanto Max circula pela favela, uma vez que a canção fala abertamente sobre as problemáticas da realidade brasileira e as angústias de pessoas marginalizadas, que enfrentam cotidianamente a violência institucionalizada do Estado e dos mecanismos de opressão estatal.

“Olhar para Max Payne 3”, concluem os autores do artigo, “é olhar para um produto cultural que remete à cultura como um todo. Nesse sentido, ao interagir com o jogo, é possível compreender aspectos da cultura brasileira, do olhar estadunidense sobre ela e do nosso próprio olhar acerca do olhar estadunidense” (POSTALI; IUAMA, 2022).

MAX PAYNE 3: RACIONALIZANDO A BRUTALIDADE

Longe de encerrar a discussão, mas buscando redimensioná-la para novos espaços a fim de expandir seu escopo, deixo aqui algumas sugestões de outras e substanciosas mídias que podem interessar eventuais pesquisadores e curiosos. A primeira recomendação é para o vídeo Rationalizing brutality: the cultural legacy of the headshot, de Jacob Geller, que escarafuncha com bastante minúcia o supracitado trabalho de Sean Quinlan sobre a culturalização do tiro na cabeça.

Já a segunda (e mais estimulante) indicação vai para o podcast Regras do Jogo, do site Holodeck Design, a melhor fonte de cultura e informação sobre game studies e assuntos correlatos da podosfera brasileira – em especial o episódio 79, que serviu de inspiração primária para este artigo, e durante o qual muitos dos temas discutidos aqui são ampliados para um debate envolvendo a necropolítica conceituada por Achille Mbembe, a biopolítica de Foucault e as implicações socioculturais de ambas para o mundo contemporâneo.

E, para finalizar as recomendações, calce os melhores fones de ouvido à disposição e meta bala no vídeo abaixo, que traz uma das melhores faixas presentes na trilha sonora de Max Payne 3 – quiçá dos videogames em geral –, orquestrada pela banda HEALTH.

Depois de Max Payne 3, parece certo dizer que a Rockstar não voltará tão cedo a produzir um jogo desse calibre, preferindo direcionar seus esforços à produção de mundos massivos como Grand Theft Auto e Red Dead Redemption, que se parecem muito mais com bombas atômicas quando comparadas ao bem direcionado balaço no peito que é o terceiro jogo da franquia Max Payne.

Ainda assim, graças a suas mecânicas, Max Payne 3 consegue se manter, mais de uma década após seu lançamento, como uma das melhores opções para se engajar em tiroteios cinematográficos à medida que o torpor espiritual e físico de Max tinge a tela de cores dolorosamente brilhantes, sobreposições imagéticas e falhas visuais que retratam a sua (e nossa) desconexão com a realidade enquanto seguimos derrubando cem, quinhentos, mil seres humanos com headshots em câmera lenta, lutando para absorver as múltiplas e subjetivas mensagens escondidas abaixo de sua sanguinolenta superfície de alta resolução.

APOIA.se

Se você gostou deste artigo e quer ver mais conteúdos como esse por aqui, considere divulgar o Antropogamer e conhecer nossa campanha no APOIA.se. Você também pode ter seu nome registrado em um texto exclusivo ao nos ajudar com a aquisição de games para alimentar o site. Apoie a cultura! Apoie o Antropogamer!

REFERÊNCIAS

[1] SCHOTT, Gareth et al. DeFragging Regulation: from putative effects to ‘researched’ accounts of player experience. DiGRA (DeFragging Game Studies): Nova Zelândia, 2013. Disponível em: https://web.archive.org/web/20220708124718id_/http://www.digra.org/wp-content/uploads/digital-library/paper_29.pdf. Acesso em: 11 out. 2023.

[2] COVERT, Andrew. The Zapruder film as representational crisis. Concordia University: Montreal (CA), 2018. Disponível em: https://spectrum.library.concordia.ca/id/eprint/984985/2/Covert_PhD_S2019.pdf. Acesso em: 11 out. 2023.

[3] QUINLAN, Sean M. Shots to the mind: violence, the brain and biomedicine in popular novels and film in post-1960s America. European Journal of American Culture. Moscow (US), 2013. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/263684367_Shots_to_the_mind_Violence_the_brain _and_biomedicine_in_popular_novels_and_film_in_post-1960s_America. Acesso em: 11 out. 2023.

[4] PRZYBYLSKI, Andrew K.; RYAN, Richard M.; RIGBY, C. Scott. The motivating role of violence in video games. Personality and Social Psychology Bulletin (PSPB). Washington, DC, 2009.

[5] GALERA, Daniel. A violência nasce antes das telas. 2018. Disponível em: https://www.quatrocincoum.com.br/br/resenhas/cultura-digital/a-violencia-nasce-antes-das-telas. Acesso em: 11 out. 2023.

[6] MULLIN, Tom. Livin’ and dyin’ in Zapruderville: a code of representation of reality and

its exhaustion. Cineaction! v. 38, 1995. p. 12-15.

[7] PESSOA, Victor F. B. A capacidade representativa dos videogames: o Brasil representado em Max Payne 3. Universidade Federal de Goiás (UFG): Goiânia, 2013. Disponível em: https://repositorio.bc.ufg.br/riserver/api/core/bitstreams/0baa7720-5390-44ca-ba2b-08626dc544e2/content. Acesso em: 11 out. 2023.

[8] POSTALI, Thífani; IUAMA, Tadeu R. A representação do Brasil no Jogo Max Payne 3: um cenário de complexidade e interatividade com desigualdade, corrupção e violência. Domínios da Imagem, v. 15, n. 29. 15 jul. 2022. Disponível em: https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/dominiosdaimagem/article/view/43146. Acesso em: 11 out. 2023.