Se existe um jogo que posso classificar como meu comfort game – daqueles a que recorremos vez por outra para dar um quentinho no coração –, esse jogo é The Last of Us. Minha vida gamer começou tarde, lá pelos 20 anos, já no final da sétima geração de consoles. A obra da Naughty Dog, que saiu bem nessa época, foi um dos primeiros jogos que consegui comprar e jogar logo no lançamento, e abriu meus olhos para a maravilhosa capacidade dos videogames de contar boas histórias. Não que eu estivesse alheio a esse potencial da décima arte, mas foi The Last of Us que sedimentou em mim a paixão por jogos eletrônicos guiados pela narrativa, sendo até hoje um dos meus favoritos.

Desde seu lançamento, mais de uma década atrás, The Last of Us nunca passou mais do que dois ou três anos longe das minhas mãos. Finalizei-o originalmente na dificuldade Normal, e posteriormente no nível Difícil. Mais tarde, fechei a campanha no modo Sobrevivente e, anos depois, na gloriosa dificuldade Punitivo (jogando agora na versão remasterizada, já no PS4). Sem novos incentivos, imaginei que nunca mais retornaria ao jogo. Senti que já havia experimentado tudo o que havia para ser saboreado de sua história, combate e desafios.

Mas então foi lançada a série da HBO, dando sobrevida à franquia, e a Sony decidiu que estava na hora de refazer essa obra-prima no PS5, usando gráficos e física da nova geração. Assim, foi lançada em 2023 a versão definitiva (pelo menos por enquanto) da jornada de Joel e Ellie, ora rebatizada como The Last of Us Part 1. E venho lhes dizer, senhoras e senhores: que sombria e fantástica jornada é essa.

THE LAST OF US PART 1: MAIS QUE UM REMAKE

Antes de mergulharmos fundo nesse verdejante pântano apocalíptico esquecido por deus, quero mencionar brevemente alguns pontos relevantes deste remake.

Logicamente, a principal melhoria é sua fidelidade gráfica: há um abismo de diferença das versões original e remasterizada para este Part 1. Mas acredito que nem todo mundo se deu conta de quão extensas foram essas melhorias. Parece um consenso que seja muito difícil perceber as diferenças do remake sem compará-lo lado a lado com as versões anteriores. Muita gente acredita que as melhorias visuais se resumem a coisas como maior quantidade de vegetação ou “mais pelos na barba de Joel”, o que não poderia estar mais longe da verdade.

Acontece que o jogo foi realmente refeito do zero, e não apenas transportado para um motor gráfico da nova geração. Ambientes, personagens, acessórios e roupas, entre outros, agora estão mais alinhados à visão original dos desenvolvedores. Isso significa que NPCs foram reposicionados e remodelados; que prédios e cenários foram redesenhados (ainda que mantendo o mesmo level design); e que inúmeros detalhes que simplesmente não existiam antes foram inseridos aqui para potencializar a imersão.

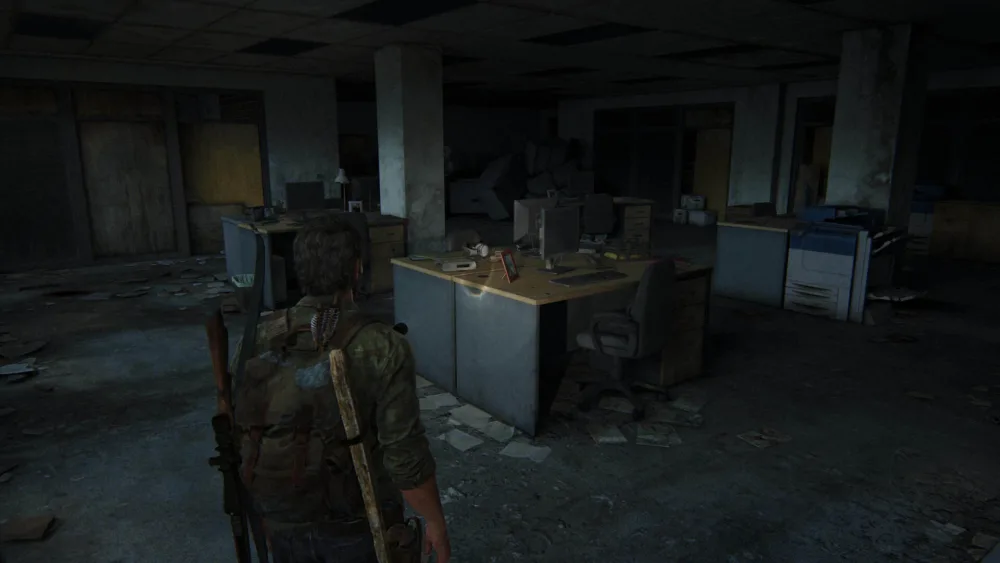

Depois de jogar The Last of Us Part 1, decidi rejogar a versão Remastered do PS4 para trazer, em primeira mão, comparações coerentes e embasadas que dessem conta da dimensão das mudanças feitas neste remake. Há inúmeros exemplos que eu poderia citar, mas escolhi um em especial que serve bem aos nossos propósitos: a seção do museu, ainda no primeiro terço de jogo. Quando entramos no museu, nós o fazemos por uma espécie de depósito localizado no andar térreo. Nas versões de PS3 e PS4, mal é possível perceber, nesse primeiro momento, que se trata de um museu, pois a “decoração” é composta apenas de estantes, caixas e armários genéricos. Já neste remake, há tantos detalhes no ambiente que de imediato reconhecemos o local como um tipo de oficina em que as obras de arte são armazenadas e restauradas.

Observe a seguir o exclusivo comparativo feito pelo Antropogamer, com várias partes do mesmo cenário dispostas lado a lado nas diferentes versões do jogo – à esquerda, a versão remasterizada do PS4, e à direita o remake. Você pode clicar nas imagens para vê-las melhor:

Incrível, não? Onde antes havia somente uma estante sem graça, agora temos uma mesa cheia de ferramentas de restauração. Uma cadeira qualquer deu lugar a obras de arte. E um armário vazio foi substituído por diversos bustos esculpidos em pedra. Como você pode observar, as diferenças entre uma versão e outra vão muito além de apenas refazer o que já existia e acrescentar maior definição. Os cenários foram realmente reimaginados e recriados do zero, com muito trabalho criativo envolvido nessa produção – e essas mudanças estão presentes em todo o jogo.

A fidelidade gráfica também impacta severamente os personagens, com especial destaque para Joel. Antes, parecia que o sujeito tirava um ronco no formol, pois quase não dava para entrever em sua aparência os 20 anos que se passaram entre a introdução do jogo e o restante da campanha, com exceção de alguns cabelos grisalhos. Agora, ele parece de fato um homem maltratado pelo tempo e por uma vida de luta e sobrevivência. Vemos as rugas em seu rosto, os sinais de expressão, manchas e cicatrizes que nos fazem acreditar que ele é mesmo um senhor de seus 50 e tantos anos.

Entre outras melhorias acrescentadas a The Last of Us Part 1, temos mais de 60 opções de acessibilidade, permitindo inclusive a jogadores cegos desfrutar do jogo (incluindo descrições de áudio que narram todas as cenas não interativas). Essas opções também se estendem às configurações de dificuldade, que são as mesmas encontradas em The Last of Us Part 2. Desse modo, é possível configurar diferentes níveis de complexidade para elementos como, entre outros, o dano recebido pelo jogador, a agressividade dos inimigos, a interferência dos aliados durante o combate e a frequência com que encontramos recursos.

Isso me permitiu jogar de forma totalmente diferente às quais estava acostumado: aumentando a saúde de Joel, mas também o dano causado pelos inimigos; relativizando a assistência dos companions e configurando os recursos como extremamente escassos, do jeito que eu gosto. E mais: temos aqui aquelas maravilhosas animações de upgrade das armas – também presentes na sequência – que nos fazem sentir como John Wick naquela cena do terceiro filme.

Agora também não precisamos mais encontrar as senhas dos cofres, já que todos eles podem ser abertos “de ouvido”, como em The Last of Us Part 2, apenas girando a roleta numérica até ouvir um clique diferente (as senhas ainda estão lá, de todo modo, caso seu ouvido seja preguiçoso). Além disso, a inteligência artificial – tanto dos sidekicks quanto dos adversários – foi retrabalhada, evitando situações que prejudicavam a imersão no original, como Ellie sambando na frente dos inimigos enquanto o jogador tentava se esconder.

Temos ainda uma porção de extras neste remake, como documentários embutidos, comentários do diretor e atores, artes conceituais (tanto do jogo de 2013 quanto desta versão), novas skins e modificadores de jogo – como munição infinita e flechas explosivas –, além de um novo recurso que faz vibrar o controle de acordo com a intensidade da voz dos personagens durante os diálogos. Outra novidade interessante é que, agora, infectados que perdem as pernas (com tiros ou explosões) continuam rastejando em direção ao jogador para terminar o serviço, o que não acontecia no original. Foi uma baita inclusão – e nem preciso dizer que me pegou desprevenido nos piores momentos possíveis.

E por fim, mas não menos importante: agora as luzinhas do DualSense mudam de cor para mostrar a saúde do personagem. Verde para vida cheia, vermelho para quase morto. Pode parecer um recurso besta, mas foi o que me permitiu jogar de maneira mais cinematográfica, desativando completamente o HUD da tela e monitorando o nível de saúde somente pela cor do controle.

Agora que falamos dos pormenores (não tão menores) dessa nova versão de The Last of Us, vamos ao que realmente nos interessa discutir sobre o jogo: todo o resto.

TIRO, PORRADA E BOMBA DE PREGOS

Enquanto jogava este remake, uma pergunta nunca deixou de me acossar: afinal, o que faz The Last of Us ser um jogo tão bom? Quero dizer: não é como se eu não tivesse uma centena de jogos esperando para serem jogados – e resenhados – aqui no Antropogamer. Então, por que sinto a necessidade de retornar ao mesmo jogo uma e outra vez ao longo desses mais de dez anos? Para tentar responder a essa pergunta, convido você a preparar um coquetel molotov, jogar sua mochila sobre os ombros e me acompanhar em uma perigosa excursão pelos parágrafos abaixo.

Sempre achei que um dos pontos mais positivos de The Last of Us é o incrível balanceamento que conseguiram imprimir ao ritmo do jogo. Com exceção de pequenos deslizes – como algumas batalhas que parecem deslocadas durante a seção Outono –, tudo parece posicionado como deveria. Longos trechos de exploração dão lugar a combates intensos, que por sua vez terminam em cutscenes que avançam organicamente a história, seguidas de novas sequências de exploração e assim por diante – sempre balanceando os confrontos contra infectados e as batalhas contra inimigos humanos. O jogo não tem gordura: ele dura exatamente o quanto deve durar e então acaba na nota mais alta possível.

Penso até mesmo que este seja um dos principais motivos que me fazem retornar constantemente a The Last of Us: o fato de ser um jogo curto (é possível finalizá-lo em 15 horas ou menos), mas intenso e bem conduzido, de modo a prender a atenção do jogador sem jamais fazê-lo sentir que está perdendo seu tempo, ao contrário de muitos jogos recentes. A exploração é gratificante, os cenários são diversificados e os confrontos desafiadores – um amálgama perfeito para incentivar a rejogabilidade.

Já ouvi muita gente reclamando do combate de The Last of Us, por ser um tanto desengonçado, especialmente durante os tiroteios. Ao mirar, o balanço da arma acompanha a respiração de Joel, e é fácil errar um disparo a poucos metros quando seu alvo está se escondendo atrás de uma cobertura ou se movendo errático pelo cenário. Para mim, entretanto, esse combate sempre foi absolutamente satisfatório, seja operando armas de fogo ou no manejo de armas brancas, e não seria mentira dizer que o considero um dos melhores aspectos do jogo.

Acredito, inclusive, que muito da graça do combate vem justamente de sua imprecisão. Faz sentido para o contexto da narrativa: Joel não é um militar ou ex-fuzileiro como seu irmão, Tommy, mas sim um antigo empreiteiro que agora ganha a vida como contrabandista. Ele sabe se virar com uma arma, mas está longe de ser um herói de ação.

Lutamos com aquilo que temos à nossa disposição: ripas de madeira, pedaços de cano, bombas de prego. Se você acertar, acertou; do contrário, vai ter que tentar de novo. Errar um disparo quando temos apenas duas ou três balas pode ser frustrante, mas é o que torna o jogo mais realista, ressaltando o lado survival horror da aventura.

Em compensação, alojar sua última bala na testa de um inimigo e vê-lo cair quando tudo parecia estar perdido traz uma dupla sensação de recompensa. E não só isso: o combate é visceral e oferece um excelente feedback dos socos e pontapés que o jogador desfere, do sacolejo da arma ao puxar o gatilho – do peso de matar e morrer nesse universo. Ao enfrentar os inimigos, é possível sentir a vibração de cada golpe, o recuo de cada disparo (especialmente neste remake, que se aproveita dos recursos do DualSense).

Faça pontaria com seu arco e sinta o gatilho do joystick resistir enquanto você tensiona a corda, e então relaxar outra vez quando a flecha voar na direção de seu alvo. Ao disparar uma espingarda, o controle sacode suas mãos, emulando o coice da arma. Da mesma forma, esmagar a cabeça de um adversário com um tijolo faz parecer que o próprio controle está sendo usado como arma. É uma sensação horrível e maravilhosa, assim como pisotear o rosto de um infectado ou explodir a cabeça de um clicker com uma rajada de metralhadora.

Por outro lado, preciso confessar que meus momentos favoritos não são aqueles envolvendo explosões, tiroteios, brigas de faca ou mesmo as primorosas cenas de corte do jogo, e sim os trechos de exploração. The Last of Us está em seu melhor quando nos solta para vagar sem pressa pela cidade. São nesses períodos de meditativa investigação que podemos refletir sobre as agruras daquele mundo em ruínas e compreender a extensão de seu desespero.

Vagando pelos destroços de um país morto, vemos um comerciante vendendo ratazanas cozidas na Zona de Quarentena de Boston, enquanto pessoas se enfileiram famintas esperando sua porção. Esqueletos em uniformes militares pendem enforcados à luz do dia, como o violento lembrete de uma antiga revolução. Ao passar em revista esse universo caótico, encontramos vítimas de violências diversas, pais infanticidas e famílias arruinadas. Na banheira imunda e lodosa de um quarto de hotel, a ossada de duas pessoas repousa ao lado das taças com as quais brindaram ao próprio suicídio. Em cada canto há uma história sendo contada pelo cenário: restos humanos carbonizados em uma pilha de carvão fumegante, corpos pendurados em ganchos, um ursinho coroando uma sepultura infante.

É assombrosa a habilidade da Naughty Dog de contar histórias por meio da narrativa ambiental, usando a composição cênica para nos revelar um mundo de palavras não ditas. Próximo ao fim do jogo, no subterrâneo da cidade, encontrei um esqueleto algemado e cravejado de flechas. Quem o assassinou, e por quê? Teria o sujeito sido infectado, ou era apenas um prisioneiro? Não encontrei evidências suficientes para responder a essas perguntas, nem quaisquer notas ou documentos que explicassem a situação. Tão melhor assim: torna a ambientação de The Last of Us ainda mais crível. Afinal, o mundo real é cheio de acontecimentos injustificados, mistérios não resolvidos e sinucas de bico que desafiam nossa compreensão.

E esse pezinho fincado na realidade é, a meu ver, uma peça fundamental para que o jogo seja tão bem-sucedido em sua proposta.

REALISMO ATMOSFÉRICO

Se você apontasse uma arma para a minha cabeça e me obrigasse a resumir o que mais gosto em The Last of Us com uma palavra, eu provavelmente diria “realismo” – logo antes de pedir que você fizesse a gentileza de poupar minha vida. E quando falo em realismo, não estou me referindo somente aos gráficos (menos cartunizados e ainda mais fidedignos neste remake) ou às mecânicas, mas principalmente à atmosfera do jogo como um todo.

Posso citar, como exemplo de realismo, um recurso banal dos videogames: o inventário do jogador. Enquanto na maioria dos jogos podemos carregar infinitas traquitanas e colecionáveis que ficam escondidos em uma bolsa mágica, aqui podemos ver boa parte do equipamento de Joel (e eventualmente de Ellie) dependurado no próprio personagem. Quanto mais armas ganhamos, mais penduricalhos vemos na mochila e nos coldres de nosso avatar: de pistolas e lança-chamas a facões e arco e flechas.

Até mesmo os puzzles têm uma pegada realista. Ao contrário de muitos jogos em que as seções de quebra-cabeça soam deslocadas da narrativa, em The Last of Us esses pequenos desafios são orgânicos e amarram perfeitamente a jogabilidade à história que está sendo contada. São puzzles simples, como ajudar Ellie a atravessar uma área alagada, mover uma lixeira para servir de apoio ou posicionar uma tábua entre dois parapeitos.

Existe uma grande preocupação de nunca remover o jogador de seu estado de imersão, de modo que a resolução dos quebra-cabeças jamais parece artificial ou alheia à história que o jogo está querendo contar. E, mesmo assim, é possível ativar uma opção que permite pular os puzzles, caso você não tenha paciência para eles. Perfeito, não?

Esse mesmo realismo também se reflete no comportamento dos personagens, em suas conversas e em outros pequenos detalhes. Durante os momentos de exploração, por exemplo, é comum os protagonistas conversarem sobre banalidades pouco relevantes para a narrativa em si – como Ellie perguntando a Joel, ao observar a cintura fina de uma modelo fotográfica, se as pessoas passavam fome antes do apocalipse. Da mesma forma, observamos ações aparentemente despropositadas dos personagens, como Ellie tentando assoviar ou cantarolando uma canção enquanto atravessamos outra área desolada. É exatamente assim que uma pessoa de verdade se comportaria: puxando assunto, falando amenidades, fazendo piadas e externalizando com “tã-nã-nãs” uma música presa em sua cabeça.

São comportamentos que dão vida e credibilidade ao universo do jogo e aos personagens que o povoam. Pode parecer um recurso trivial, mas sua simplicidade é enganosa. Precisa-se de muito talento para escrever e estruturar esses pequenos momentos. Se fosse fácil, estaríamos mais habituados a jogos que conseguem reproduzi-los – e, principalmente, reproduzi-los direito. Em vez disso, o mais comum é nos depararmos com companions que só falam abobrinha, NPCs limitados a meia dúzia de frases ou mesmo acessórios sencientes que, de tão xaropes, já vêm até mesmo com uma opção para serem silenciados.

O realismo do jogo ganha contornos ainda mais expressivos (e aterrorizantes) nas dificuldades mais altas. O modo Punitivo, em especial, é meu preferido, pois reduz para o mínimo necessário – e às vezes nem isso – a quantidade de recursos a que temos acesso. Tijolos e garrafas se tornam seus melhores amigos, pois quase não há munição disponível. Até mesmo pólvora, tesouras e retalhos de pano são itens de luxo. A cada cinco gavetas abertas, cinco estarão vazias. Se der sorte, uma em cada dez irá presenteá-lo com algum recurso, e provavelmente não será o recurso de que você precisa.

Verdade seja dita: há muitos armários e prateleiras e escrivaninhas a serem vasculhados em The Last of Us, e sei que boa parcela do público torce o nariz para essa “parte chata” da gameplay. Pois jogue-me em um hospício e me chame de louco, mas eu simplesmente adoro abrir portinhas e gavetas nesse jogo. A expectativa (geralmente frustrada) de encontrar aquilo de que preciso para sobreviver é, para mim, uma das características mais imersivas de The Last of Us. Não vejo muita graça em andar por aí carregado de balas, explosivos e coquetéis molotov, como se tivesse munição para desperdiçar. Tenho calafrios quando, vendo alguém jogar, percebo que a pessoa tem mais do que um punhado de balas para cada arma – às vezes dezenas. Simplesmente não parece certo. Se este é um mundo pós-apocalíptico, então quero sentir que os recursos são realmente escassos. Eu quero sofrer!

E sabe o que rima com sofrimento? Um livro lançado em 2006, ganhador do Pulitzer e escrito por um dos maiores romancistas norte-americanos de todos os tempos. Mas, para falar sobre ele, precisaremos saltar para o próximo intertítulo. Cuidado ao cair do outro lado!

UMA ESTRADA PAVIMENTADA PELA DOR

Enquanto jogava The Last of Us Part 1, aproveitei para reler A Estrada, de Cormac McCarthy. O livro conta a história de um homem e uma criança que atravessam um país em ruínas, anos depois de um evento cataclísmico que destruiu o mundo. A narrativa fala de pessoas que, por conta da fome, tornaram-se canibais; de milícias que roubam e matam viajantes pelas estradas; de sujeitos embrutecidos pela violência do fim dos tempos, a ponto de perderem sua humanidade. Não se parece com algum jogo que conhecemos?

Se esses elementos soam familiares, não é paranoia sua ou coincidência cósmica. Segundo os próprios desenvolvedores, A Estrada serviu mesmo de inspiração para The Last of Us, sendo as influências do livro de McCarthy visíveis por todo o jogo – ainda mais se você souber para onde olhar.

O romance é soberbo, e posso com segurança classificá-lo como um dos meus livros de cabeceira – um comfort book, apesar do desconforto que causa. Jogar The Last of Us Part 1 enquanto relia A Estrada foi uma experiência sem igual, pois ambas as obras se complementam ao contar uma desgraçada história de sobrevivência que, apesar de todos os perrengues enfrentados pelos personagens, acaba sendo acima de tudo uma história sobre o amor e a conexão emocional forjada nas cinzas da brutalidade.

Enquanto Ellie e Joel formam um laço paterno ao atravessar o país em busca dos Vagalumes, o pai e o filho anônimos do romance de McCarthy são a própria expressão da ternura e da solidariedade. Em uma cena bastante icônica – que também está na adaptação cinematográfica de 2009, com Viggo Mortensen –, os personagens encontram uma última lata de Coca-Cola no fundo de uma máquina de venda. O pai oferece a lata ao menino, que nunca bebeu um refrigerante na vida, mas este insiste que o homem compartilhe a bebida com ele, recusando-se a tomá-la sozinho. É um momento singelo, entre tantas situações adversas que eles enfrentam, e reforça um sentimento de abnegação e apego que encontra reflexos também em The Last of Us, sobretudo nos momentos em que Joel e Ellie se colocam em risco para preservar a segurança e o bem-estar um do outro.

Curiosamente, ao fuçar a biblioteca de artes conceituais do jogo, encontrei a imagem abaixo, que parece reproduzir com precisão essa cena do livro:

Enquanto relia A Estrada – e como parte do meu compromisso de trazer a nossos leitores o melhor conteúdo que posso produzir –, separei alguns trechos do livro que ecoam a atmosfera de The Last of Us, os quais reproduzo a seguir. Espero com isso não apenas sublinhar as semelhanças entre as duas obras, mas acima de tudo despertar em você, apocalíptico leitor, a curiosidade de ler esse magnífico romance.

Observe como a caracterização dos vilões cai como uma luva (sem dedos e furada) para descrever muitos dos antagonistas humanos com que nos deparamos em The Last of Us:

“Alguma coisa o despertou. Ele se virou de lado e se pôs a escutar. Ergueu a cabeça devagar, o revólver na mão. Baixou os olhos para o menino e quando olhou de volta na direção da estrada os primeiros deles já estavam visíveis. Deus, ele sussurrou. Estendeu a mão e sacudiu o menino, sem tirar os olhos da estrada. Eles vinham arrastando os pés pelas cinzas jogando as cabeças encapuzadas para um lado e para o outro. Alguns usando máscaras de gás. Um deles com uma roupa de proteção contra agentes químicos e biológicos. Manchados e imundos. Andando recurvados com porretes nas mãos, pedaços de cano. Tossindo. Então ele ouviu na estrada atrás dele o que parecia ser um caminhão a diesel. Rápido, sussurrou. Rápido. Empurrou o revólver para dentro do cinto e agarrou o menino pela mão e arrastou o carrinho através das árvores e inclinou-o de um jeito que ele não fosse tão facilmente visto. O menino estava paralisado de medo. Ele o puxou contra si. Está tudo bem, disse. Temos que correr. Não olhe para trás. Venha.” (MCCARTHY, 2007, p. 53-54. Grifo meu)

Já este próximo trecho poderia muito bem descrever os momentos de exploração de The Last of Us, quando vasculhamos lojas e casas e estabelecimentos abandonados em busca de qualquer coisa que nos ajude a seguir em frente – sejam recursos que restaurem a saúde do personagem, peças de melhoria para equipamentos ou uma simples fita adesiva para aprimorar nossas armas:

“Ele achava que alguma coisa devia ter passado despercebida, mas não. Vasculharam com os pés o lixo nos corredores de um mercado. Velhas embalagens e papéis e as eternas cinzas. Ele percorreu rapidamente as prateleiras em busca de vitaminas. Abriu a porta de uma geladeira industrial mas o fedor azedo dos mortos saiu da escuridão e ele rapidamente fechou-a outra vez. […] Subiram os degraus dos fundos de uma cozinha e começaram a vasculhar nos armários. As portas dos armários todas abertas. Uma lata de fermento. Ele ficou ali olhando para ela. Vasculhou as gavetas de um aparador na sala de jantar. Foram até a sala de estar. Rolos de papel de parede caídos no chão como documentos antigos. […] Tudo cheirava a umidade e podridão. No primeiro quarto um cadáver ressecado com as cobertas na altura do pescoço. Restos de cabelo apodrecido no travesseiro. Ele segurou a bainha inferior do cobertor e puxou-o para fora da cama e o sacudiu e dobrou debaixo do braço. Vasculhou as cômodas e os armários. Um vestido de verão num cabide de arame. Nada. Desceu novamente a escada. Estava ficando escuro. Pegou o menino pela mão e saiu pela porta da frente até a rua.” (MCCARTHY, 2007, p. 69-70. Grifos meus)

Se você aprecia The Last of Us e quer ter um gostinho de como seria um livro tão rico e desgastante quanto o mundo criado pela Naughty Dog, não deixe de conferir A Estrada. E se estiver sem tempo para investir na leitura (ou, ao contrário, quiser se aprofundar ainda mais nesse universo), dê uma chance ao longa-metragem de John Hillcoat. Mesmo não sendo tão bom quanto o livro, é uma bela e fiel adaptação deste – com o benefício da trilha sonora capitaneada por Nick Cave e Warren Ellis.

POR GENTILEZA, UM COPO D’ÁGUA

Não vamos dourar a pílula: The Last of Us conta, sim, uma história batida. Recapitulemos: duas pessoas que não compartilham o menor carinho entre si são obrigadas a embarcar em uma perigosa jornada, durante a qual vão aprender a deixar as diferenças de lado até se descobrirem emocionalmente atadas e dependentes uma da outra. Junte a isso uma pitada de “zumbis” (infectados, se você preferir), duas colheres de fim do mundo, misture bem em um jogo de tiro em terceira pessoa e leve ao forno. Pronto: eis a receita para uma história genérica. Como sabemos, porém, o produto final acabou inacreditavelmente longe de ser um fracasso, resultando em uma das narrativas mais primorosas já vistas em um videogame.

A questão é que a história pode ser vulgar, mas a forma como foi contada é o que transforma The Last of Us em uma experiência tão profunda e comovente. A começar, é claro, pelos personagens. Com exceção de alguns poucos, como a própria Ellie (pelo menos neste jogo), eles são moralmente cinzentos: é difícil saber se são boas pessoas cometendo maldades para sobreviver, ou pessoas más que justificam seus atos pelo mesmo motivo. Ninguém é exatamente bonzinho, nem inteiramente malvado (exceto David – esse cara é o mal encarnado).

Essa área cinzenta ajuda a tornar os personagens mais interessantes, sem dúvida. Mas o que realmente faz deles bons personagens é o fato de terem todos uma motivação muito bem definida. Como disse o escritor Kurt Vonnegut, “todo personagem deve querer alguma coisa, nem que seja apenas um copo d’água” – é isso que os torna verossímeis. E motivações não faltam para os personagens de The Last of Us. O objetivo de Ellie, por exemplo, é dar um sentido à própria vida e salvar a humanidade, ajudando a desenvolver uma cura para o cordyceps. Mas não só: ela também quer que as pessoas parem de morrer ao redor dela, que se mantenham próximas e que acreditem na mulher forte que ela está destinada a ser.

Enquanto isso, a motivação inicial de Joel é entregar a “carga” que Ellie representa para ele e coletar seu pagamento. Em princípio, é tudo o que ele deseja. Não é uma motivação forte, mas basta para o começo do jogo. Tess – a companheira mais ou menos amorosa de Joel – deseja o mesmo, mas suas prioridades ganham novos contornos ao descobrir que Ellie é imune ao vírus que aniquilou a humanidade. Antes de morrer, ainda no começo da aventura, Tess pede a Joel que prometa transportar Ellie em segurança até a base dos Vagalumes, pois dela depende o futuro da humanidade. Nesse momento, a motivação de Joel ganha corpo: mais do que levar Ellie ao ponto de encontro, ele deseja atender ao último pedido de sua parceira (uma motivação que cresce e se transforma junto ao personagem, ajudando a desenvolvê-lo). Até que, por fim, ao se afeiçoar a Ellie, a motivação de Joel se torna protegê-la de qualquer perigo, custe o que custar – não apenas pela importância da garota para a raça humana, mas sim pelo amor que aprendeu a nutrir por ela.

Percebe como as motivações são palpáveis, permitindo nos conectar com os personagens? Assim como pessoas de carne e osso, todas as figuras ficcionais devem ter desejos e objetivos que nos ajudem a compreendê-las (e quem sabe até simpatizar com elas). E cada personagem em The Last of Us, por mais coadjuvante que seja, tem uma motivação que o torna crível para nós, jogadores, contextualizando suas ações e personalidade.

Veja por exemplo Bill, o amigo sobrevivencialista de Joel: ele quer acima de tudo sobreviver, e fará o que for preciso para isso – incluindo se afastar do resto das pessoas e lentamente afundar em uma espiral de solidão. Marlene quer encontrar a cura para a humanidade, mesmo que isso signifique sacrificar quem ela ama. Henry quer proteger seu irmãozinho Sam, enquanto este gostaria de aproveitar o que resta de sua infância (ainda que esse mundo implacável não lhe permita sequer ter um brinquedo). Já David quer comer pessoas e aliciar menininhas, mas também liderar seu grupo, vingar-se pelos companheiros perdidos e sobreviver ao inferno inverno.

Até mesmo as centenas de inimigos humanos que estripamos e enforcamos e fuzilamos ao longo do jogo querem alguma coisa, e vários de seus desejos, medos e anseios, se você prestar atenção, transparecem durante os diálogos que travam entre si – isto é, logo antes de serem friamente assassinados por nós.

Vale ressaltar que, assim como em A Estrada, as peças centrais do enredo de The Last of Us (Ellie e Joel) são personagens que funcionam em oposição um ao outro: Joel é pessimista e está sempre antecipando o pior, enquanto Ellie é otimista e esperançosa, tal como a criança na obra de McCarthy. Se a figura paterna em ambas as narrativas é um homem endurecido pelo tempo e disposto a tudo para sobreviver, tanto Ellie quanto o menino de A Estrada são símbolos de esperança e um futuro melhor. Enquanto o garoto simboliza a bondade e inocência que se perdeu em um mundo de trevas, Ellie representa a possibilidade de salvar a raça humana por meio da extinção do cordyceps.

Dessa forma, os personagens se complementam e se desenvolvem em simultâneo ao longo da narrativa, de modo que a oposição de suas características ressalta tanto as forças quanto as fraquezas de um e de outro. O protagonista sem nome de McCarthy é pragmático. Ele não vê esperança no mundo, e continua seguindo em frente apenas porque acredita na bondade de seu filho, cuja inocência está sempre a um passo de colocá-los em perigo. Joel, por sua vez, é um sujeito amargurado e sem perspectivas, estagnado no tempo após a morte da filha. Perto de Ellie, uma órfã ingênua e cheia de boas intenções, ele parece uma reminiscência do homem que já foi, afogado em duas décadas de dor e luto.

Ao longo do jogo, porém, esses papéis gradativamente se invertem à medida que os personagens crescem por meio de suas contraposições: Joel passa a enxergar Ellie como uma filha, de certo modo superando a morte de Sarah e recuperando sua própria humanidade. Já Ellie amadurece e perde sua ingenuidade, tornando-se mais casca-grossa e provando-se capaz de sobreviver às impiedades daquele universo.

Essa inversão comportamental, porém, não vem senão com um alto preço: enquanto a paternidade de Joel aflora e ele volta a ser uma pessoa amável, vemos Ellie gradualmente ser tragada por um redemoinho de emoções perversas. De uma criança que nunca disparou uma arma de fogo, ela se transforma em uma assassina. Presenciamos a garota cometer seu primeiro homicídio antes da metade do jogo, e pouco depois o segundo, e o terceiro, e o décimo, enquanto cada vez mais pessoas continuam morrendo em volta dela – Tess, Henry, Sam e todos os desafortunados NPCs inimigos que cruzam nosso caminho.

Próximo ao fim da campanha, Ellie já perdeu completamente sua inocência. Ela está mais forte, sim, mas também mais insensível. Se no início da jornada Joel é um sujeito carrancudo e de poucos amigos, e Ellie uma criança sarcástica e bem-humorada, no final é ele quem está tentando se aproximar dela e demonstrar seu carinho, enquanto ela se torna cada vez mais retraída e fechada em si mesma. Muitas das consequências psicológicas dessa maré de sangue e sofrimento serão vistas em The Last of Us Part 2, quando encontraremos uma Ellie mentalmente abalada e disposta a responder com máxima violência a quem se opuser a ela.

THE LAST OF US: UM JOGO DE ESPELHOS

Se você se interessa por storytelling e já ouviu uma ou duas palavras de sapiência sobre o assunto, certamente conhece a expressão “show, don’t tell” – que podemos traduzir como “mostre, não gaste saliva”. Em suma, essa máxima alerta os autores para os perigos de, ao escrever um roteiro (ou um livro, ou uma peça de teatro, ou uma história em quadrinhos), descrever em excesso as motivações ou sentimentos de um personagem em vez de deixar que suas próprias ações demonstrem o que ele pensa e como se sente.

Por exemplo: para explicar o relacionamento de Joel e Tess, eu poderia escrever um diálogo expositivo em que alguém se referisse a eles como namorados; ou, ao contrário, mostrar Joel limpando o rosto ferido de sua companheira já no início do jogo, demonstrando com esse gesto a intimidade entre eles. Da mesma forma, eu poderia inserir um rápido flashback sempre que Joel se lembrasse de Sarah; ou, mais habilmente, fazê-lo olhar para o relógio que ganhou da filha toda vez que pensasse nela. Também poderia escrever um diálogo entre Ellie e Joel no qual ambos assumem que, afinal de contas, formam mesmo uma boa dupla; ou então apenas mostrá-los dentro de um carro, conversando sobre amenidades, a fim de evocar a imagem familiar de um pai e sua filha viajando pela estrada.

É uma questão de sutileza: quanto menos você mastigar a informação para o público, mais gostosa será a história. Nesse sentido, The Last of Us é uma aula de storytelling no quesito “mostre, não conte”. Em inúmeras circunstâncias, as emoções dos personagens são transmitidas ao jogador sem que seja necessária qualquer palavra. Essa capacidade técnica de contar histórias é louvável por si só, mas Neil Druckmann, o roteirista do jogo, foi além: não só o enredo de The Last of Us é primoroso em seu subtexto, como diversas situações do jogo refletem e ecoam umas às outras. É como se a narrativa estivesse constantemente abrindo circuitos para depois fechá-los, desenvolvendo cenas que espelham a si mesmas durante toda a história.

Entre esses vários espelhamentos do enredo, posso citar aqui uma das cenas iniciais do jogo, quando Joel está carregando Sarah no colo durante o surto do cordyceps; e, já no final da campanha, quando ele faz o mesmo com Ellie. Ainda que o jogador não ligue os pontos de imediato, seu inconsciente automaticamente vai fazer isso por ele, sussurrando em algum lugar dentro de sua cabeça: “Joel está assumindo Ellie como sua filha”.

O mesmo acontece na passagem do penúltimo para o último capítulo do jogo. No início da seção Inverno, Ellie está caçando um cervo. É essa caçada que fatidicamente a leva ao encontro de David, fazendo com que seja perseguida, aprisionada e quase morta, culminando na cena mais violenta de todo o jogo, com Ellie despedaçando David a golpes de facão. Quando começa a Primavera, após um lapso de algumas semanas, a cena de abertura nos mostra Ellie observando um cervo esculpido em um muro no caminho para o hospital. O jogo não nos diz o que ela está pensando, mas sabemos que a imagem do cervo traz à tona as terríveis lembranças de seu encontro com o grupo de canibais comandado por David, e de tudo o que sofreu na mão deles.

Seguindo nesse jogo de espelhos, vemos Joel rejeitar a foto de Sarah que Tommy tenta lhe entregar durante o capítulo Outono – mostrando que ele não está pronto para relembrar o passado, e prefere negar a dolorosa lembrança de sua própria filha por não suportar a dor de tê-la perdido. Mais tarde, no entanto (quase no fim do jogo), Ellie diz que guardou a foto e a devolve para Joel. Dessa vez ele aceita a fotografia, admitindo que não é possível fugir do passado – uma fala inclusive bastante premonitória, quando vista à luz dos eventos do segundo jogo. Criar essas cenas “espelhadas” é um baita charme do roteiro, se você me perguntar, configurando uma técnica ao mesmo tempo sutil e provocativa para despertar certas emoções no jogador.

Há outros casos que demonstram, talvez com ainda mais sutileza, essa tendência do enredo de espelhar comportamentos e situações. Bill, o solitário sobrevivencialista, é um reflexo – e um tipo de alerta – do que Joel se tornará se continuar afastando as pessoas, apenas sobrevivendo dia após dia sem se apegar a ninguém. Já Henry e Sam espelham o relacionamento de Joel e Ellie, trazendo um pouco de leveza ao sugerir que a amizade é possível naquele mundo (tanto entre os adultos, Joel e Henry, quanto entre as crianças, Ellie e Sam). Quando Henry e Sam encontram um destino trágico, porém, vemos um reflexo daquilo que Bill disse para Joel pouco tempo antes: é perigoso amar alguém nesses tempos hediondos.

Há mais espelhamentos que podem ser mencionados – como Joel chamando Sarah de “baby girl” enquanto ela morre em seus braços, no início do jogo, e depois se referindo a Ellie da mesma forma ao resgatá-la dos canibais durante o Inverno –, mas deixarei para você descobrir alguns por conta própria. Compartilhe suas reflexões nos comentários!

E agora, para que nos encaminhemos enfim à conclusão deste artigo (de longe o mais extenso que publicamos até hoje), precisamos discutir o que é certamente o ponto mais obscuro e notável de The Last of Us: a conclusão do próprio jogo.

O FIM DE UMA JORNADA

The Last of Us é um jogo rebelde. Não apenas porque se recusa a reduzir seus personagens a estereótipos, ou porque utiliza seu cenário pós-apocalíptico como pano de fundo para contar uma história de amor, mas principalmente por conta da subversão a que se propõe ao nos dar o controle sobre o maior vilão daquele universo: um sujeito chamado Joel Miller.

Não se engane: Joel é um grande personagem e, assim como o público em geral, eu o tenho em alta conta; mas a verdade é que ele é o grande antagonista do jogo. Joel é um contrabandista, um assassino, alguém que consegue se deitar para tirar um cochilo horas depois de assassinar uma dúzia de pessoas. Ele não é um mocinho ou um “cara do bem”, e sim um homem violento que não se importa em sujar as mãos.

Ele tem, como dissemos, suas motivações para fazer o que faz, e todas elas são muito plausíveis. Mas isso não muda o fato de que ele começa o jogo como um homem mau, e termina o jogo como um homem mau. Em muitas ocasiões, ele não precisaria matar as pessoas que mata – sejam NPCs que poderiam apenas ser evitados ou mesmo as pessoas que ele tortura e depois elimina durante as cutscenes.

O caráter vilanesco de Joel fica ainda mais claro no fim do jogo, quando ele toma a decisão de assassinar o médico responsável por encontrar uma cura (e todo um batalhão de Vagalumes) para salvar a vida de Ellie. As ações de Joel são movidas por amor, mas também por egoísmo – não só porque ele acaba com as chances de produzir uma vacina para o cordyceps, mas também porque não leva em conta a decisão pessoal de Ellie, que nunca tem realmente uma chance de opinar sobre seu próprio destino.

O final de The Last of Us levanta uma clássica discussão estilo “dilema do bonde”: seria certo matar uma pessoa inocente para salvar a vida de muitas outras? E se essa pessoa, como no caso do jogo, fosse alguém que você ama? Quanto vale a vida de um ser adorado diante das milhares de vidas de quem você nem conhece? Sob essa perspectiva, a escolha de Joel faz todo o sentido: ele se nega a perder uma “filha” pela segunda vez, ainda mais para salvar um mundo com o qual pouco se importa. Mas isso de forma alguma o santifica ou valida suas ações, certo?

Bem, depende: até hoje as pessoas debatem se Joel estava certo ou não, assim como debatem se Capitu traiu ou não Bentinho. Há quem diga que sim, Joel fez o que qualquer pessoa de bem faria em sua posição; há quem diga que não, ele não poderia condenar desse jeito a humanidade – e esse debate é o que confere genialidade ao final do jogo.

Como uma camada extra de ousadia, The Last of Us ainda faz a gentileza de nos brindar com uma das cenas finais mais icônicas dos videogames modernos. O jogo termina, como você deve se lembrar, com Joel mentindo para Ellie ao dizer que os Vagalumes não seriam capazes de produzir uma cura, e por isso ele a trouxe de volta enquanto ainda estava desacordada. Na última cena, desconfiada, Ellie pergunta a Joel se aquela história é mesmo verdade.

“Prometa para mim”, ela diz. “Prometa para mim que tudo o que você disse sobre os Vagalumes é verdade”. Joel hesita por um instante e, com a maior cara de pau do mundo, diz: “Eu prometo”. A câmera fecha mais uma vez no rosto de Ellie, enfatizando um conflito interno que transparece em seu olhar. Ela ergue os olhos para Joel e responde: “Ok”. E então começam a rolar os créditos.

É um dos finais mais ambíguos dos jogos eletrônicos. O “Ok” de Ellie encapsula uma variedade de interpretações possíveis: pode tanto significar “Ok, eu acredito em você” quanto “Ok, eu sei que você está mentindo” – ou ainda “Ok, mais tarde a gente volta a falar sobre isso”. Com uma simples palavra, Neil Druckmann fez com que milhões de jogadores pelo mundo ficassem por anos discutindo o significado da resposta de Ellie. Estaria ela convencida da mentira de Joel? Ou queria apenas colocar panos quentes na situação? O que aconteceu depois? Ela descobriu ou não a verdade?

Graças à sequência, lançada sete anos mais tarde, hoje sabemos o que se seguiu aos eventos do primeiro jogo: um ciclo retroalimentável de violência, culminando na morte de muitos e queridos personagens. Mas isso já é assunto para outro texto. Se você chegou até o fim desta longa estrada textual, parabéns: você é um verdadeiro sobrevivente! Agradeço pela leitura e espero, de coração, ter acrescentado algo ao debate em torno desse jogo tão excepcional. Obrigado pela companhia nesta longa, bela e tenebrosa viagem pelo mundo de The Last of Us Part 1. E não deixe de conferir a segunda parte deste especial, em que falaremos sobre as consequências da decisão de Joel em The Last of Us Part 2 Remastered.

6 comentários em “The Last of Us Part 1: uma estrada para o fim do mundo”

Ótimo texto, como todos que eu já consegui ler por aqui.

Você assistiu ao vídeo do Blader Koyotte sobre o game? Recomendo: https://www.youtube.com/watch?v=TY_MkMIZZDU

Quanto aos Easter Eggs, não sei se identifiquei tudo, mas lá vai:

• Imagem 1: o nome da cidade na placa, Salt Lake City, onde se passa a poética cena das girafas, e onde está o famigerado hospital do final;

• Imagem 3: me lembrou bastante o clima de “Silent Hill”, ou quiçá “I Am Alive”;

• “Endure and survive” (“Resistir e sobreviver”, numa tradução livre) é o lema da série de quadrinhos “Savage Starlight”, encontrada como colecionáveis no primeiro game. Também é o título do 5º episódio da 1ª temporada da série da HBO;

• A cena do Joel num bar, com mesas de bilhar, me lembrou a cena inicial de Uncharted 3, em que Nathan luta contra vários inimigos dentro de um pub;

• Na imagem com os action figures na prateleira, podemos ver, da esquerda p/ direita, Nathan Drake, Jak, e Daxter;

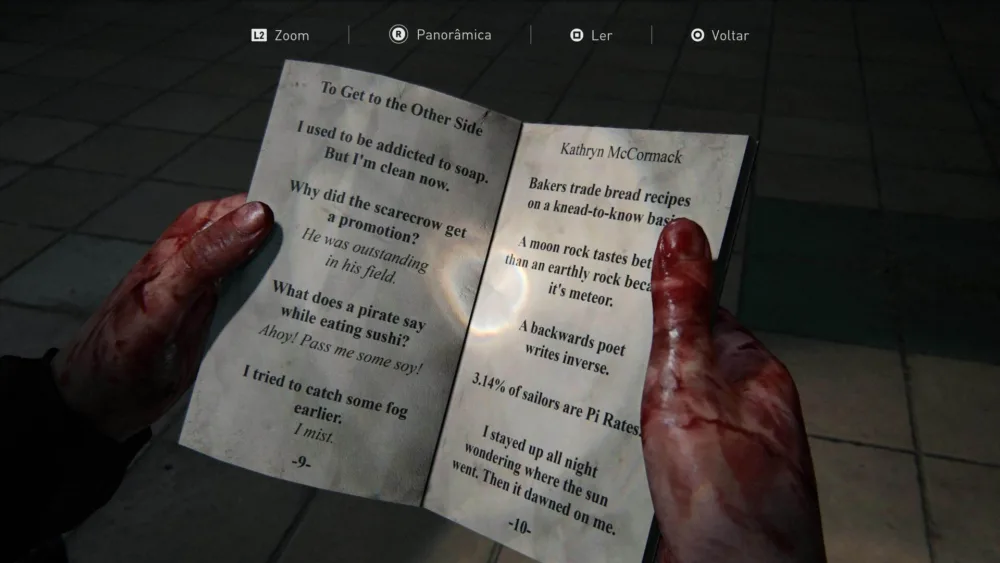

• “Kathryn McCormack” é uma referência a Cormac McCarthy;

• Referência a “Kill Bill” – roupa amarela da Ellie;

• Referência a “The Walking Dead”? – imagem em tom sombrio, do Joel com a testa franzida. Não sei se está com algum filtro de cel-shading, porém me lembrou bastante o estilo dos games da Telltale;

• Bottom da mochila da Ellie, com símbolo de radiação – referência a Fallout?;

• Imagem do Joel em tons de vermelho – referência a Red Dead Redemption?;

• Imagem do Joel na igreja – me lembrou o filme “Fim dos Dias”, com Arnold Schwarzenegger, mas também lembrei de John Wick (não sei por quê rs).

No vídeo de Blader Koyotte, ele traz algumas outras referências dos produtores, dos quais me lembro do game Ico (que está no meu backlog há alguns anos) e o excelente filme Filhos da Esperança, dirigido por Alfonso Cuáron, que recomendo fortemente.

Sempre quis jogar Ico, falam muito bem dele. Imagino que a referência seja quanto ao protagonista protegendo a menina, e a semelhança com a proposta de TLOU. Nesse sentido, Sin City (O Assassino Amarelo) também foi uma influência para os esboços iniciais do roteiro. Originalmente, a ideia era que Joel, assim como o detetive Hartigan na HQ, tivesse algum tipo de problema ou doença que o colocasse de escanteio em alguns momentos, obrigando-nos a jogar com sua protegida. E Filhos da Esperança é um filmaço! Já assisti algumas vezes.

Ótimo texto! The last of us é realmente uma franquia que amo muito, vou listar todos os Easter eggs que encontrei:

Por ordem de aparição

1- placa de salt lake, onde ocorre o fim do jogo

2- Foto com edição inspirada em silent hill e Alan wake

3- escritório inserido no jogo referenciando o cenário da série “the office”

4- “endure and survive” é o nome do quinto episódio da adaptação de the last of us para a tv, além de lema de Savage starlight, quadrinho fictício do jogo

5- Tumulo de uma criança próximo à usina hidrelétrica de Jackson

6- O bar é uma referência a um cenário de uncharted 3

7- Os bonecos nas prateleiras são (talvez) Nathan Drake, Jak e Daxter, personagens de antigos jogos da PlayStation, além do PlayStation 3 no armário à direita

8- momento clássico onde usamos um pallet para atravessar ellie pelas partes de água, o que é referenciado em the last of us 2

9- uma das mochilas colecionáveis do jogo, sobre o personagem Daxter de “Jack and Daxter”

10- livro de piadas da ellie

11- cena do filme “a estrada”

12- um dos vilões do jogo: David

13- roupa amarela da ellie inspirada em “kill bill” e “Game of death” de Bruce Lee

14- a foto tem um filtro que faz Joel parecer um personagem de “The walking dead”, jogo produzido pela telltale

15- cena onde Joel encontra ellie após ela ter matado David

16- uma breve referência no próprio jogo onde Joel carrega Ellie da mesma forma que sara em momentos diferentes da história

17- Ellie olha admirada para uma imagem de um cervo em um muro na cidade de salt lake city, isso é perto do fim do jogo, depois de Ellie matar David

18- foto editada em vermelho lembrando os jogos “control” , “Alan wake”

19- Joel salvando Ellie dos vagalumes e matando o pai de Abby no hospital

20- Joel na igreja onde Bill mora, foto tirada em um ângulo em que Joel parece com as representações dos santos na idade média, com uma auréola sobre a cabeça

21- cena final, em que Joel mente para Ellie sobre os acontecimentos no hospital

22- Ellie na dlc “left behind”, vestindo uma máscara em uma loja de fantasias de halloween

Olha quando vi esse jogo não colocava muita fé no jogo mais quando dei uma oportunidade pra joga Desde seu lançamento, mais de uma década atrás, The Last of Us nunca passou mais do que dois ou três anos longe das minhas mãos

Belas palavras, meu amigo.