Na longa noite escura da alma, são sempre três da manhã.

Scott Fitzgerald

Desta vez meu avião cai em um ponto desolado da costa, na região sudeste da ilha de Grande Urso, onde começa a história de minha próxima morte. Varrida por uma catástrofe econômica, intensas atividades sísmicas e um recente cataclismo geomagnético, a ilha é agora uma tumba gelada cuja posse foi reclamada pela mãe natureza. Árvores retorcidas se esticam como garras implorando socorro a um céu impassível, as nuvens tão brancas quanto a neve que recobre o solo abaixo. Sou a única pessoa viva em toda a ilha, mas essa é uma situação que pode mudar a qualquer momento. Afinal, em The Long Dark vale a máxima que vovó gostava de repetir: para morrer, meu filho, basta estar vivo.

Meus inimigos primeiros neste jogo chamado sobrevivência são o cansaço, a sede, a fome e o frio, sempre o frio – mas em última instância também o tempo, correndo apressado para me deixar a cada hora mais faminto, mais exausto, mais sedento. Tenho sorte de ter caído aqui, pelo menos, e não no extremo norte da ilha (um local muito mais impetuoso, onde já padeci mais vezes do que me sinto inclinado a compartilhar).

Os primeiros dias são sempre os mais difíceis. Para sobreviver, vasculho os edifícios que restam abandonados à beira da orla, cascas de madeira cujo interior eu assalto como um rato atrás de migalhas, buscando qualquer coisa que me ajude a sobreviver: um par de meias, calças térmicas, um agasalho encardido que é apenas isso aqui melhor do que nada. Minha prioridade agora é me manter aquecido, evitando que meu corpo congele no vento frio. Para isso procuro abrigo no ventre de uma estação baleeira desativada, onde a ossada de antigos monstros marinhos repousa em silêncio como o lembrete agridoce de tempos mais fáceis, quando era a natureza que temia os homens e não o contrário.

Sobrevivo dos restos que coleto: um cachecol puído, uma garrafa de xarope de bordo, água potável que recolho da goela úmida de um vaso sanitário. Avanço lentamente pela costa em direção a um farol que se ergue resiliente contra o azul macilento do céu e do mar. A condição dos alimentos e bebidas que encontro – barras de chocolate, pacotes de salgadinho, latas de refrigerante – se deteriora a cada dia, assim como as poucas ferramentas de que me utilizo para sobreviver: um pé de cabra, uma frigideira, um saco de dormir feito de pano e algodão velho. Com tempo suficiente, o pouco que tenho (minhas latinhas de pêssego em calda, o gorrinho de lã e até mesmo o pé de cabra) acabará se tornando imprestável, todas as coisas que existem se degradando em uma espiral descendente em direção ao fim de si mesmas.

Lobos uivam na imensidão gelada em algum ponto além da linha das árvores. Não consigo vê-los, mas pressinto que estão me caçando. Uma floresta de coníferas se ergue à minha direita, o oceano mortiço se agita à esquerda. À minha frente uma estrada, sempre a mesma e outra estrada. Caminho devagar, para evitar a fadiga e preservar minhas reservas calóricas – em The Long Dark, correr é um recurso emergencial. Levo quase um dia inteiro para alcançar o farol, pé depois de pé, e quando lá chego eu chego cansado, cedendo sob o peso dos suprimentos que trago nas costas. Macambúzio mas solidário, o farol me recebe como um velho amigo em seu coração de pedra, escuro por dentro e decadente por fora, bem a tempo de me proteger da nevasca que se aproxima pelo oeste.

À noite, enquanto espero o sono chegar, descubro-me divagando sobre minhas vidas e mortes passadas, todas as campanhas curtas e longas que joguei em The Long Dark antes desta. Em todas elas lutei com a mesma força e apego com que luto agora, e em todas elas puxei sobre mim mesmo o inescapável capuz da morte. The Long Dark, veja bem, é uma experiência difícil, como o Dark Souls dos jogos de sobrevivência. Tão dedicado a replicar virtualmente as dificuldades do mundo real que mais vale encará-lo como um simulador do que como um tradicional jogo de sobrevivência – talvez simulador de sobrevivência seja um termo adequado. Do primeiro minuto ao último segundo, tudo nesta formidável e cruel experiência está contra nós e contra o personagem sem nome que controlamos.

Em minha primeira incursão pelos territórios de The Long Dark, mais de um ano atrás, aconteceu de meu avião cair em um local montanhoso, cercado por paredões de pedra e árvores balançando ao vento. Morri de hipotermia em menos de uma hora, incapaz de encontrar algo com o que me aquecer. Na tentativa seguinte, lançado aleatoriamente em um pântano deserto, sobrevivi por quase um dia inteiro antes de cair em um lago e morrer congelado. Na terceira tentativa fui mais longe: consegui encontrar comida, roupas e uma cabana, permanecendo vivo por uma semana antes de ser devorado por um lobo do qual só não escapei por muito pouco. Na tentativa seguinte fui morto por um alce, e na próxima porque me esqueci de tratar uma ferida e sangrei até a morte antes de perceber. Em outra, fui atingido por uma descarga elétrica ao pisar em um fio desencapado, e na última campanha sobrevivi por quase 50 dias inteiros antes de me perder em uma caverna escura e morrer lentamente de inanição, sem fósforos que me permitissem encontrar o caminho de volta.

O Sol se levanta e eu me levanto com ele. Abandono o farol e sigo pela costa, recolhendo gravetos que utilizo para acender uma fogueira na beira da estrada. Derreto neve em uma latinha para conseguir água suja, meio litro de cada vez, e deixo ferver para limpar as impurezas. Fervo dois litros e meio antes que o fogo se apague, depois armazeno a água potável em um galão dentro da mochila e sigo pela estrada. Uma hora depois, meu estômago começa a roncar, e me obrigo a vasculhar os casebres pelo caminho em busca de comida para silenciá-lo.

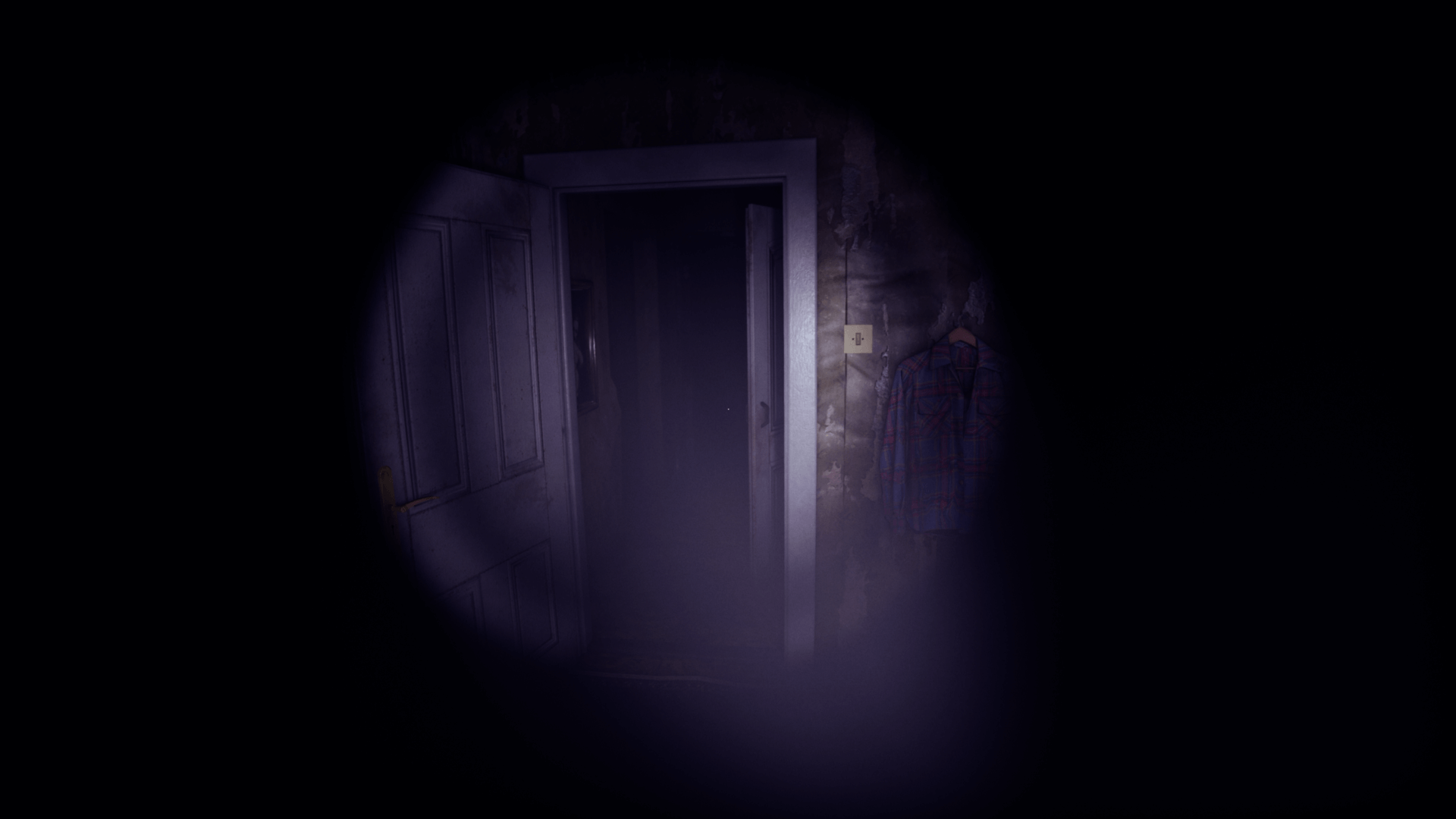

O interior das construções é escuro, sujo e bagunçado, como se alguém houvesse saído às pressas depois de recolher tudo de que precisava. Segundo documentos que encontro aqui e ali, a ilha de Grande Urso (localizada no norte do Canadá) sofreu economicamente por muitos anos com o chamado Colapso, de modo que muitos de seus habitantes já haviam abandonado o local mesmo antes deste apocalipse silencioso. Agora, toda casa é um retrato triste do que já foi um dia, um túmulo de quatro paredes em que enterro a lembrança de dias melhores.

Meu medidor de fome entra no vermelho, o personagem reclama, meu estômago ronca outra vez. Uso meu último fósforo para procurar na escuridão de uma despensa. Encontro apenas um papel no qual se lê “receita de panquecas da Lilly” (que eu poderia usar para fazer panquecas à Lilly, suponho, se eu tivesse os ingredientes certos), e agora estou com ainda mais fome. A noite cai outra vez. Não posso me arriscar lá fora, terei que dormir aqui.

Vasculho o quarto de casal, as escrivaninhas, o guarda-roupas, a suíte. Não encontro nada, ou pelo menos nada que preste. Vou me deitar faminto, minha vitalidade cedendo a cada hora madrugada adentro. Se não encontrar comida nas próximas 12 horas, será o fim. Na manhã seguinte, agora auxiliado pela luz do Sol, vasculho o quarto mais uma vez, verificando se não deixei escapar nada na penumbra da noite anterior. Dito e feito. No quarto principal, encontro debaixo da cama um revólver calibre 38, com uma bala de presente alojada na câmara. O três-oitão é frio e pesado como a neve caindo lá fora e tenho certeza de que seremos melhores amigos.

A nevasca se estende por horas enquanto o vento assovia sua melodia triste por entre as frestas na parede. Já é quase meio-dia quando consigo enfim escapar da casa. Do lado de fora, um momento de rara sorte: dois coelhos saltitando na neve fofa. Comida. Agachado, tentando não fazer barulho, me aproximo apenas o suficiente para acertar uma pedrada na cabeça de cada um. Esfolo os dois, separando a carne do couro, e devolvo à neve suas carcaças. Sucesso. Agora basta assá-los antes de comê-los, a fim de evitar parasitas intestinais ou coisa pior.

Mas, dois minutos depois, antes que eu tenha tempo de fazer uma fogueira na qual cozinhar os coelhos, um lobo-cinzento se aproxima farejando o ar, atraído pelo cheiro da carne recém-abatida (culpa minha por caminhar contra o vento, e não a favor dele). Afasto-me devagar do nosso amigo lobo, incerto sobre o que fazer. Aqui vale a Regra de Ouro Número 1: nunca aponte sua arma para um animal agressivo se não tiver a intenção de matá-lo, pois ele atacará no mesmo instante. Sem nunca dar as costas ao lobo, retorno para meu abrigo. O lobo vem atrás, em uma lenta perseguição, quase como se estivesse dançando comigo. Quando estou próximo o suficiente de meu refúgio, enfim saco o revólver e faço pontaria, a mão tremendo de ansiedade em volta do mouse. O lobo se aproxima correndo, fios de saliva escorrendo por entre os dentes pontudos. Se errar o tiro, estou morto.

Disparo duas vezes e o lobo cai aos meus pés, cinco quilos de carne fresca que levo uma hora e meia para recolher de seu cadáver. Os quilos extras de carne me deixam sobrecarregado (atualmente, o máximo que consigo carregar no inventário são 35 kg, roupas consideradas), o que me faz andar ainda mais lentamente que de costume, expondo-me aos riscos do ambiente. Uma consequência que eu havia previsto, no entanto – por isso atraí o lobo para perto de casa antes de derrubá-lo.

Tive sorte dessa vez, penso, ou talvez minha pontaria esteja ficando um pouco melhor. Não é fácil acertar os primeiros tiros em The Long Dark. Não existe mira exceto aquela do próprio revólver, e o manuseio das armas de fogo parece funcionar sob uma lógica própria. Mas é questão de tempo. Depois que se pega o jeito, os lobos caem como mosca. Enquanto acendo o fogão à lenha e coloco os bifes para cozinhar, feliz por não morrer de fome no futuro imediato, aproveito para finalizar a leitura de um livro que aumenta minha perícia na fabricação de armas – uma habilidade muito útil se eu soubesse como fabricar armas.

Enquanto me desloco por quilômetros ao longo da costa, um passo de cada vez, pergunto-me o que vale mais a pena: levar uma vida nômade ou sedentária. Afinal, as duas possibilidades são recompensadas em The Long Dark. Em meu caminho, além das igrejas em ruínas e dos casebres caindo aos pedaços, encontro também pequenos fortes que me servem de base pessoal: um casarão antigo, um posto de gasolina, um escritório de dois andares à beira de um lago congelado. Esses lugares contam sempre com vida selvagem ao redor – i.e., um suprimento potencialmente ilimitado de comida – e às vezes até mesmo buracos no gelo que você pode usar para pescar alguns peixes.

É possível, para quem queira, sossegar o facho e se aposentar em uma dessas bases levando uma vida fácil, sem grandes ambições, apenas matando os mesmos lobos e pescando os mesmos peixes enquanto sobrevive dia após dia após dia. Para mim, no entanto, os abrigos são temporários: jamais permaneço neles por mais do que duas ou três semanas, apenas o suficiente para explorar a região e juntar recursos antes de botar o pé na estrada de novo. Como um tubarão-branco que está sempre nadando para poder respirar, sinto que vou afundar e morrer se não permanecer em movimento.

Assim como a vida real, The Long Dark é melhor aproveitado por quem é capaz de definir objetivos factíveis de curto e longo prazo. Aqui vale a Regra de Ouro Número 2: tenha sempre um plano, por pior que seja. Ninguém sobrevive sem um objetivo. E porque The Long Dark está querendo matar você, ele não fará nenhum grande movimento para incentivá-lo em direção alguma, deixando deixar tudo por sua conta. Assim, na falta de um propósito maior do que a sobrevivência em si mesma, cabe aos sobreviventes traçarem seus próprios objetivos: chegar à antena no topo daquela montanha; caçar um veado antes do anoitecer; construir armas e roupas melhores.

No meu caso, o plano é simples: viajar de leste a oeste acompanhando a linha férrea que cruza os mapas – quero descobrir onde ela termina. Desde que a encontrei, dias atrás, simplesmente pareceu fazer sentido segui-la, desviando-me vez ou outra para contornar os vagões tombados pelo caminho. Parece um comportamento óbvio, imagino, como algo que um animal faria por instinto: usar os trilhos do trem como referência para me deslocar pelas regiões interconectadas do jogo. Em um mundo inconstante como este, a linha férrea é para mim um fio de Ariadne feito de trilhos e dormentes, e segui-la é o mais próximo de um plano que tenho agora. Mesmo quando me afasto por alguns dias (ou até semanas), entrando e saindo da mata para buscar comida, sei que é questão de tempo até voltar aos trilhos e continuar a viagem. Não existe deus, não existe esperança. Mas existem os trilhos, capazes de me orientar para onde quer que seja através da paisagem invernal.

O tempo passa. Estou vivo há 57 dias agora. Nunca sobrevivi por tanto tempo antes. Em bancadas especiais, aprendo a fabricar flechas e até mesmo um arco feito com madeira de bordo curada. Também costuro um casaco com a pele dos lobos que matei, o que me tomo vários dias, e agora existe uma chance de que outros lobos se sintam intimidados ao ver os seus transformados em vestimenta.

Sem grandes percalços, jogando na dificuldade média (difícil o bastante, se você me perguntar), começo a pensar que finalmente dominei The Long Dark. Não há vento frio ou lobo-cinzento que possa deter meu progresso agora. Não importa o que aconteça, continuarei seguindo os trilhos, livre e vivo e desimpedido, até descobrir onde o mundo termina. Pela primeira vez em muito tempo, parece que as coisas estão dando certo. Pela primeira vez em muito tempo, estou me sentindo confiante. Quase feliz, como uma criança na noite de Natal.

Mas aí em uma cidadezinha-fantasma minha perseverança é colocada à prova. Estou vasculhando o segundo andar de um sobrado em busca de qualquer coisa que me ajude a seguir em frente – analgésicos, pedaços de pano, garrafas de plástico com meio litro de energético vagabundo dentro – e pensando comigo mesmo que existe algo de estranhamente pacífico em abrir dezenas de gavetas e portas de armário, uma depois da outra, enquanto tento não definhar de fome até a morte; em lutar com todas as forças pela sobrevivência mesmo sabendo que qualquer dia desses acabarei sendo pego pelo frio em uma nevasca ou por um lobo nas montanhas ou por minha própria incapacidade de não cometer erros.

A luz gelada do Sol atravessa a membrana fina de uma cortina azul, dividindo a escuridão do quarto em dois. Retiro um litro e meio de água potável do vaso. Um peixe mofado da geladeira. Cápsulas sinalizadoras de uma banheira. Pouca coisa de útil além disso. De dentro de um berço no quarto escuro, um ursinho de pelúcia me observa atento. Há algo de sinistro em seus olhos de botão, como se ele quisesse me transmitir um alerta, e tenho que desviar o olhar para não me sentir desconfortável.

Falha minha, imagino, não atentar aos detalhes – onde reside, como dizem, o diabo em pessoa. Pois o ursinho de pelúcia, eu perceberia tarde demais, não era apenas um brinquedo esquecido: era um presságio. Minutos depois de deixar a casa, enquanto avanço por um atalho na floresta, sou de repente surpreendido por um urso-pardo que surge ardiloso dentre as árvores, terror de qualquer viajante solitário por essas bandas.

Tudo acontece muito rápido, numa confusão de formas e cores que mal me deixa reagir. O urso se aproxima, farejando o vento, e me dou conta de que vai atacar. Puxo o revólver da cintura e disparo entre seus olhos, bem no meio da testa, um tiro difícil que me orgulho de ter acertado. Vejo sangue espirrar do ferimento, mas o urso não cai. Em vez disso avança sobre mim, feroz e invencível, e dilacera tudo o que pode alcançar com suas garras em forma de lâmina: minhas roupas, minhas pernas, minha carne.

Por um minuto que parece durar uma eternidade, o urso se diverte comigo, sacudindo-me de um lado a outro como se eu fosse um brinquedo ou o DiCaprio naquele filme do Iñárritu. Não consigo me defender. É isso, penso. Morri outra vez. Mais uma campanha jogada no lixo após dezenas de horas de investimento emocional. Logo antes que minha barra de vida chegue a zero, entretanto, o senhor urso perde subitamente o interesse por mim e me deixa escapar de seu abraço mortal.

Talvez entediado demais para brincar com o que sobrou, ele me larga com a mesma facilidade com que me dominou e se afasta, retornando vitorioso para dentro da floresta com pedaços de mim pendurados em sua mandíbula. O Sol está se pondo e uma dezena de condições negativas piscam na tela, informando-me de que estou sofrendo de hemorragia e risco de infecção. Minhas roupas estão rasgadas e tenho múltiplas lacerações pelo corpo, incluindo mas não se limitando a cortes profundos no dorso e na cabeça. Em resumo, estou praticamente morto.

Enquanto tento me levantar, cambaleando sobre a neve vermelha, volto a me lembrar do ursinho de pelúcia dentro do berço. Um sinal claro que me recusei a ouvir. Uma premonição, um aviso. Jamais deveria ter baixado a guarda, ficado tão confiante. Palahniuk estava certo: com tempo suficiente, a taxa de sobrevivência de todo mundo cai a zero.

O entardecer pinta de cores quentes o céu acima de mim e eu pinto de cores quentes a neve abaixo. Ao longe, o urso caminha desapressado na contraluz em direção ao horizonte, certamente orgulhoso do estrago que perpetrou hoje, e o que fica para trás é apenas o embrulho de roupas ensanguentadas que sou agora.