Lançado em 2020, após uma enxurrada de vazamentos que sangraram spoilers para todos os lados, The Last of Us Part 2 se tornou um divisor de águas na franquia. Grande parte do público repudiou a narrativa do jogo, enquanto outra parcela ovacionou a produtora Naughty Dog por sua habilidade de produzir uma história que poucos estúdios teriam coragem de contar. Naturalmente, não posso dizer que não fiquei chocado com os eventos retratados aqui. Se você leu nossa primeira parte deste especial, já sabe que The Last of Us é um dos meus jogos favoritos – o que torna tudo ainda mais difícil de digerir. Mas a verdade é que simplesmente não consigo imaginar esta segunda parte acontecendo de outra forma, e tiro o chapéu para os roteiristas por terem criado uma sequência tão ousada e ainda mais intensa que o jogo original.

Para que possamos discutir livremente os detalhes desta magnífica e violenta obra, devo avisar que entraremos fundo em alguns spoilers de The Last of Us Part 2 – o que não deveria ser um problema, passados quatro anos desde seu lançamento. Ainda assim, sinto-me inclinado a deixar este aviso, como um lembrete do tipo “Infectados aqui dentro”, para que você saiba onde está se metendo e decida – assim espero – entrar por sua conta e risco. Então acople um silenciador de garrafa PET em sua pistola, vista sua máscara de gás e me acompanhe em uma vertiginosa descida pelos parágrafos abaixo.

THE LAST OF US PART 2: A VINGANÇA DE ELLIE

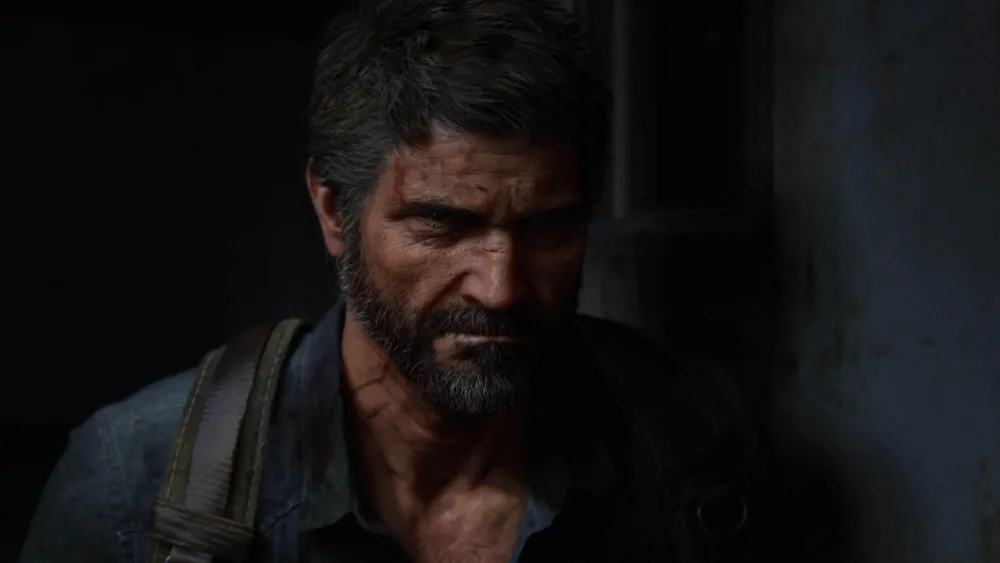

The Last of Us Part 2 é o jogo mais corajoso de que tenho notícia. Muito dessa coragem, é claro, se deve ao fato de Joel, o anti-heroico protagonista do primeiro jogo, ser brutalmente assassinado logo nas primeiras horas da campanha, antes mesmo que o jogador tenha tempo de entender o que está acontecendo. Não é apenas uma decisão de marketing questionável – matar o protagonista de uma franquia logo no segundo jogo –, mas também um ato de rebeldia contra o próprio público. A cena é propositalmente grotesca, feita para causar repúdio: Joel leva um tiro de escopeta no joelho e, cercado de inimigos, é espancado até a morte com um taco de golfe. Quem comete esse assassinato com requintes de crueldade é Abby, personagem até então desconhecida pelos jogadores.

O assassinato de Joel se torna ainda mais chocante porque, nesse primeiro momento, presenciamos o homicídio pela perspectiva de Ellie. Rendida pelo grupo rival, a garota é obrigada a – assim como nós – assistir impotente à morte de Joel, olhando em seus olhos enquanto Abby arrebenta seu crânio com outra tacada.

Originalmente, é bom dizer, essa cena foi pensada para acontecer fora da tela: jogando com Ellie, encontraríamos apenas o corpo de Joel, logo após o assassinato. Mas então os produtores decidiram que, para ter o efeito pretendido – e para que sentíssemos a mesma revolta de Ellie, desejando tanto quanto ela embarcar em uma jornada de vingança –, a morte deveria ser exibida em toda a sua sangrenta execução.

A cena funcionou exatamente como deveria, causando tanto ódio nos jogadores que alguns até hoje ameaçam de morte as atrizes Laura Bailey e Jocelyn Mettler, respectivamente responsáveis pela performance e pelo modelo facial de Abby. O violento assassinato de Joel imediatamente nos coloca na posição de vingá-lo, e praticamente não questionamos os atos de Ellie quando ela passa as próximas 15 horas de jogo em um rompante de fúria, caçando e matando todos aqueles envolvidos na morte de Joel – e até mesmo quem nada tinha a ver com a situação.

É durante essa primeira metade do jogo – a metade mais fraca, devo acrescentar – que The Last of Us Part 2 mostra sua verdadeira coragem. Mais do que descartar Joel, o jogo transforma Ellie, a garota meiga da aventura anterior, em uma assassina fria e disposta a qualquer barbaridade para conquistar sua vingança. Assim, a Naughty Dog enterra não apenas um, mas ambos os “heróis” da franquia, fazendo com que Ellie se torne uma personagem vilanesca que em nada lembra a menina inocente do primeiro jogo.

Olhando em retrospecto, porém, essa transformação não deveria ser uma surpresa. Como discutimos em nossa análise de The Last of Us, Joel também é um grande vilão (por mais que tanto ele quanto Ellie tenham, sim, motivações bastante plausíveis para fazer o que fazem). Com The Last of Us Part 2, tornou-se claro que esta é uma franquia sobre vilões – ou, menos categoricamente, sobre pessoas de caráter ambíguo tomando decisões questionáveis.

Desse modo, ao mesmo tempo que buscamos “justiça” pela morte de Joel, cometemos muitas outras injustiças ao longo do caminho, à medida que Ellie se torna ela própria um arauto da morte.

Se The Last of Us Part 1 se assemelhava ao romance A Estrada, contando uma história de amor em um mundo sem esperança, esta sequência pode bem ser comparada ao catatau Moby Dick, no qual o capitão Ahab persegue incansavelmente a baleia que arrancou sua perna, buscando vingança a qualquer preço. Quando finalmente encontra a baleia, a tripulação de Ahab passa três dias perseguindo-a, culminando em um confronto que se encerra com a morte de quase todos os marinheiros, incluindo o capitão. Talvez não seja coincidência que o grosso de The Last of Us Part 2 seja também estruturado ao longo de três dias, durante os quais Ellie empreende sua sangrenta e autodestrutiva caçada em busca de Abby, sua “Moby Dick”.

Por mais bem contada que seja a narrativa, a mensagem transmitida por The Last of Us Part 2 seria extremamente sombria e reducionista se a campanha se resumisse à trajetória de vingança de Ellie. Seria também uma obra muito menos potente, eternamente presa à sombra de seu antecessor. Mas é quando chegamos à metade do jogo que a verdadeira proposta dos roteiristas, em outro ato de inesperada ousadia, finalmente nos é revelada: devemos agora assumir o papel do inimigo.

THE LAST OF US PART 2: A REDENÇÃO DE ABBY

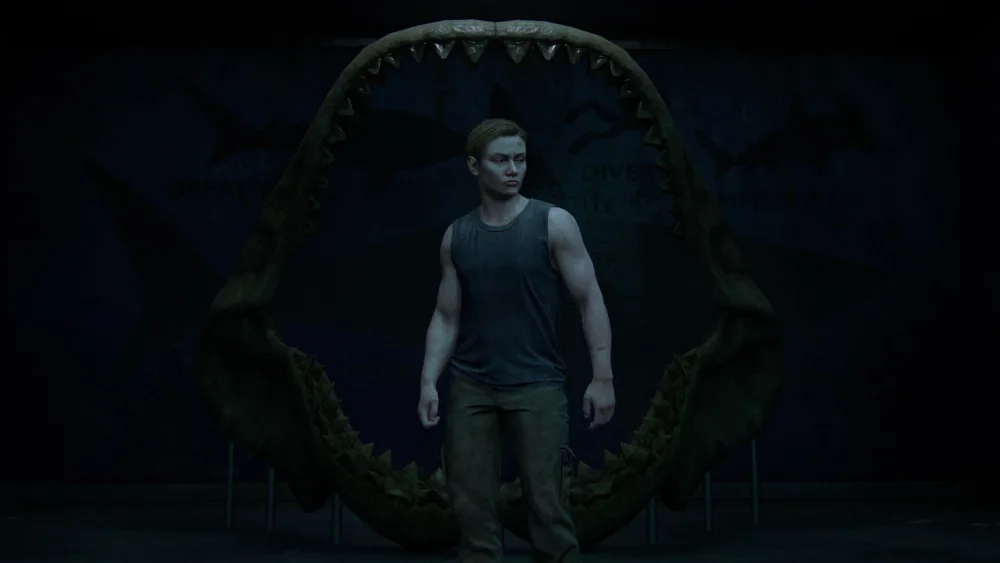

Na segunda metade da campanha, retrocedemos no tempo e passamos a jogar com Abby, experienciando os mesmos três dias da narrativa sob seu ponto de vista. Descobrimos que ela era filha do cirurgião assassinado por Joel no final do primeiro jogo, talvez o único médico ainda vivo capaz de criar uma cura para o cordyceps. Abby e seus amigos (sobreviventes do massacre perpetrado no hospital) passaram os últimos quatro anos em busca de vingança. Logo aprendemos que, vista pelos olhos dela, a morte de Joel é apenas a catártica conclusão de sua luta por justiça. Ninguém está moralmente certo aqui, é claro. Mas quem é realmente o vilão dessa história? – é a pergunta que o jogo nos faz.

Não existe uma resposta fácil. Espancar alguém até a morte com um taco de golfe está longe de ser considerado um ato de heroísmo. Por outro lado, proponho um breve exercício: imaginemos que The Last of Us Part 1 nunca houvesse existido, e que a franquia tivesse início diretamente do ponto de vista de Abby.

Visualize o seguinte cenário: uma garota vive uma vida relativamente comum, cercada por amigos e familiares, até que seu mundo é repentinamente virado de cabeça para baixo quando um sujeito irrompe do mais absoluto nada e executa sumariamente seu pai e seus colegas, acabando com as chances da humanidade de produzir uma cura para um fungo mortal. Então imagine que o primeiro jogo seria uma longa viagem por um mundo pós-apocalíptico em busca da pessoa que cometeu essa barbárie. No final, após encontrá-lo, nós o mataríamos sem piedade. Não parece tão errado assim, parece?

Já vimos essa história sendo contada antes. Do cowboy anônimo de Clint Eastwood até basicamente qualquer personagem interpretado por Liam Neeson nos últimos 20 anos, de Charles Bronson a Keanu Reeves, de Oldboy a Kill Bill, o cinema está abarrotado de narrativas sobre vingança. São todas muito parecidas em seu funcionamento: uma injustiça é cometida, despertando no protagonista uma fúria assassina que culminará na morte do vilão, por fim restabelecendo o status quo daquele universo – pelo menos até o próximo filme.

Nessas histórias, as múltiplas violências perpetradas contra os vilões são bem aceitas pelo público e recebidas tão somente como entretenimento. Não nos importamos se os capangas têm família ou se apenas estavam no lugar errado na hora errada. Não sentimos o peso de suas mortes. Não choramos por eles, pois a história os retrata menos como pessoas do que como obstáculos. Eram sujeitos maus, que estavam no caminho de um rolo compressor “do bem”. Em outras palavras, repudiamos a violência arbitrária, aquela que acreditamos ser cometida indevidamente, mas nos dispomos a aceitá-la quando nos parece justificada – e, mais que isso, direcionada a quem de fato a merece.

A genialidade de The Last of Us Part 2 é propor uma contestação a essa clássica história de vingança, e por isso sua narrativa ganha força na segunda metade da campanha – justamente a parte que fez muitos jogadores torcerem o nariz. Ao nos colocar no controle de Abby, o jogo nos mostra que cada um é o herói (mas também o demônio) de sua própria história.

Abby não é, afinal, o monstro que imaginávamos ser. Ao contrário: ela tem amigos, hobbies e responsabilidades a cumprir junto a sua comunidade, sendo uma garota tão humana quanto Ellie. Também descobrimos que executar sua vingança contra Joel não lhe trouxe a paz que ela supostamente esperava, sendo ainda atormentada por pesadelos frequentes relacionados à traumática morte de seu pai.

A história de Abby, ao longo dos três dias em que a acompanhamos, é uma jornada de redenção. Tendo se vingado de Joel, ela sente agora que precisa encontrar um motivo para seguir em frente – um motivo maior do que a busca destrutiva por vingança. Assim, quando surge a oportunidade de ajudar duas crianças de uma facção inimiga, Abby não hesita em socorrê-los, mesmo que isso signifique trair seus próprios companheiros.

Ajudar os irmãos serafitas é uma oportunidade que ela agarra com unhas e dentes. Em mais de uma ocasião, ao ser questionada pelas crianças sobre o motivo de ajudá-las, Abby diz que aquilo é simplesmente algo que ela precisa fazer. Depois de anos acumulando músculos e rancor, transformando seu próprio corpo em um instrumento de vingança, Abby sente a necessidade de realizar algo de bom por alguém. Para retomar o controle de sua vida, ela deve se tornar uma pessoa melhor.

É interessante notar que, ao pedir ao jogador que sinta empatia por Abby, o jogo está ao mesmo tempo colocando-a neste exato papel, de alguém que precisa simpatizar com o inimigo. Anos de uma guerra sangrenta entre facções rivais são deixados de lado à medida que a personagem se envolve cada vez mais com as crianças serafitas, enxergando nelas a esperança de que possa voltar a ser mais do que uma assassina – de que possa ser também um instrumento de salvação.

Tanto Abby quanto o próprio jogador estão na posição de dar uma segunda chance a quem antes consideravam inimigos, tornando quase metalinguística essa mudança de perspectiva – jogue como um antagonista que aprende a reconsiderar seus próprios antagonismos. É muito difícil nos colocarmos no lugar de outra pessoa, especialmente de quem não gostamos ou daqueles que acreditamos ter cometido uma grande injustiça. Apedrejamentos públicos, situações de bullying e a “política do cancelamento” são provas dessa dificuldade. Talvez seja por isso que muitos jogadores não gostaram de The Last of Us Part 2: ver o mundo pelos olhos de outra pessoa é um exercício muitas vezes desconfortável, que exige mais de nós do que simplesmente apertar botões.

Ao se colocar como protetora de Lev e Yara (os irmãos “Cicatrizes”), Abby acaba assumindo o mesmo papel de Joel no primeiro jogo, tornando-se responsável pela sobrevivência de pessoas com quem pouco se importa inicialmente, mas que crescem em seu coração ao ponto de fazê-la arriscar a própria vida para salvá-las. Em uma cena memorável, já no fim do terceiro dia, Abby diz para Lev: “Você é meu povo” – uma frase emblemática, que sintetiza a mudança de paradigma consumada pela personagem.

Um ciclo se fecha quando Abby toma para si a responsabilidade de proteger os irmãos: agora ela é uma figura maternal, assim como Joel foi uma figura paterna em The Last of Us. A grande diferença é que Abby não promove uma chacina para defender seus protegidos. No confronto contra Ellie, ao fim do terceiro dia, ocorre exatamente o oposto. Ainda que Ellie tenha matado todos aqueles com quem Abby se importava – Owen, Nora, Jordan, Whitney e até mesmo a cachorrinha Alice –, Abby decide poupar a vida de Ellie pela segunda vez, em uma tentativa de interromper o ciclo de violência ao qual ambas estavam presas. “Nunca mais apareça na minha frente”, diz Abby. E então ela vai embora, no que talvez seja a atitude mais altruísta de todo o jogo. A mensagem é clara: não se pode resolver violência com mais violência, uma lição aprendida a duras custas por ambas as personagens.

Seria um baita final, se o jogo terminasse aí. Mas havia outra mensagem ainda mais clara que o roteiro – dessa vez coescrito por Neil Druckmann e Halley Gross – queria transmitir: no mundo de The Last of Us, a violência nunca termina. Assim, em um final tão contraditório quanto do primeiro jogo, Ellie abandona uma vida de “final feliz” com sua família recém-formada para embarcar mais uma vez em uma perseguição a Abby, disposta a fazê-la pagar pela morte de Joel (provando que não aprendeu nada ao longo da história).

Vale aqui fazer duas ressalvas quanto a este final. Segundo comentários do próprio diretor (disponíveis na versão Remastered), em rascunhos iniciais do roteiro veríamos Ellie sendo atacada e torturada na fazenda (já no epílogo do jogo) em retribuição à morte de um dos NPCs que matamos durante a campanha. Penso que seria um final incrível: mais uma vez reforçaria o caráter cíclico da vingança, com o benefício de fazer de Ellie uma personagem menos egoísta. Também traria peso aos inúmeros assassinatos de NPCs que cometemos ao longo da campanha (peso este que o jogo tenta realçar dando nome a cada um dos inimigos, mas que no fim das contas é apenas um badulaque estético).

A segunda curiosidade, também extraída da versão comentada, é que originalmente Ellie concluiria sua vingança, assassinando Abby. Contudo, haveremos de concordar, eu e você, que a decisão de matar Abby no fim da história jogaria contra tudo aquilo que foi construído durante a narrativa. Seria um final trágico e ainda mais pessimista do que aquele que recebemos de fato, carecendo de qualquer sutileza. Além do mais, aproximaria The Last of Us Part 2 dos genéricos filmes de vingança mencionados antes, que terminam todos do mesmo jeito: com o protagonista matando o vilão, a fim de satisfazer o sádico desejo de justiça do espectador médio.

Em vez disso, os roteiristas acertadamente optaram pela ambiguidade, fazendo com que a conclusão desta sequência dividisse a opinião pública – aliás, assim como o resto do jogo. No último trecho de The Last of Us Part 2, em um dos epílogos mais memoráveis desde Uncharted 4 e Red Dead Redemption 2, Ellie finalmente reencontra Abby, e as duas se digladiam em uma cena tão triste quanto violenta.

Dessa vez, no entanto, é Ellie quem leva a melhor. Mas, contrariando as expectativas (inclusive as próprias), ela tem um momento de lucidez e, como que percebendo que nada será capaz de corrigir o passado, decide poupar a vida de Abby e a deixa partir com seu protegido.

Muita gente ficou frustrada com esse final, reclamando que não faz sentido Ellie percorrer uma jornada tão áspera de vingança apenas para desistir de consumá-la no último instante. Quem diz isso provavelmente nem se esforçou para entender a mensagem do jogo: a violência é cíclica. Responder a uma agressão com outra apenas provoca mais dor, ferindo as pessoas ao redor de diferentes maneiras. Ellie tinha a vida de Abby em suas mãos, mas a lembrança de sua última conversa com Joel (um flashback ao final da narrativa, mas que cronologicamente nos conecta ao início do jogo) a fez reconsiderar sua vingança. Não sabemos exatamente por quê, mas podemos conjecturar.

Nesse derradeiro diálogo com Joel, após anos de afastamento, Ellie diz que está disposta a tentar perdoá-lo. Talvez, ao se lembrar da conversa, ela tenha percebido que deveria estender esse perdão a Abby. Ou, quem sabe, Ellie tenha pela primeira vez pensado no que Joel realmente gostaria que ela fizesse: que não perdesse sua humanidade perpetuando mais violência, e sim buscasse seguir adiante com sua vida. “Se deus me desse uma segunda chance”, afirma Joel por trás de sua caneca fumegante de café, “eu faria tudo de novo”. Ele se refere, é claro, ao fato de ter salvado Ellie e assassinado os Vagalumes – incluindo o pai de Abby. Talvez, no fim de tudo, Ellie tenha percebido que pessoas demais já haviam morrido para que ela pudesse estar ali. Talvez fosse hora de começar a pensar em um motivo melhor para seguir em frente.

E então nos despedimos de Ellie no exato ponto em que Abby se encontrava quando assumimos o controle sobre ela: desconsolada e sem perspectiva, mas pronta para, com algum esforço, começar a preencher o vazio dentro de si com algo maior que a dor; com alguma coisa melhor que o ódio.

É um final aberto a muitas interpretações, especialmente quando consideramos certas possibilidades para o futuro da franquia. Teria Ellie voltado para a cidade de Jackson, ou seguido estrada afora em direção a uma nova vida? O que aconteceu com seu relacionamento com Dina? Abby conseguiu encontrar os Vagalumes que procurava, como sugere a tela do menu inicial após a conclusão da campanha?

São diversas as perguntas que permanecem conosco após os créditos, mas de uma coisa podemos ter certeza: poucos jogos tiveram a coragem de mergulhar tão profundamente nas trevas do coração humano, e menos jogos ainda conseguiram retornar de lá com um lampejo de esperança. The Last of Us Part 2 não é apenas um videogame – é uma aula sobre luto, perda e redenção, mesmo que encoberta por uma grossa camada de sangue.

RESISTIR E SOBREVIVER

The Last of Us Part 2 é um dos meus jogos favoritos da geração passada, ao lado de Detroit: Become Human, The Witcher 3, God of War (2018) e o já citado Red Dead Redemption 2. Mais do que todas essas narrativas, porém, foi a odisseia de vingança de Ellie que provocou em mim as mais intensas emoções – positivas e, principalmente, negativas – que já experimentei em um jogo, sendo uma história quase intensa demais para o próprio bem. Trata-se de uma obra habilmente arquitetada (sua ordem não cronológica é um destaque à parte), mas emocionalmente exaustiva.

The Last of Us Part 2 não é apenas desgastante do ponto de vista psicológico, mas também quanto à brutalidade física a que nos expõe de forma quase ininterrupta. A violência aqui é gráfica e atroz, tornando-se quase nauseante. Nem mesmo os animais são poupados: a cada tantas horas encontramos cadáveres de cavalos, cães, alces e outros bichos despedaçados pelo cenário.

Apesar do realismo e da fidelidade gráfica do jogo, porém, a violência não tem nada de estética – no sentido de ser estilizada ou glorificada. Ao contrário de um jogo como Max Payne 3, a violência de The Last of Us Part 2 jamais parece gratuita ou banalizada.

Quando enfiamos nossa faca na jugular de um desavisado, e o sujeito gorgoleja ao se afogar no próprio sangue, nunca temos a sensação de que aquilo é um ato estético. Não existe uma mecânica de slow motion para apreciar a morte em detalhes ou um bônus por matar inimigos com tiros na cabeça. O objetivo da violência aqui é precisamente chocar o jogador e deixá-lo desconfortável, ainda que isso não pareça claro para todo o público.

Muito já se comentou sobre uma alegada dissonância entre a mensagem que The Last of Us Part 2 tenta passar enquanto narrativa e as mecânicas que propõe em termos de jogabilidade. Isto é: enquanto a história quer nos fazer pensar que a violência contra seres humanos (e caninos!) é abominável, o jogo consiste justamente em horas de matança desenfreada, supostamente nos incentivando a fuzilar e esfaquear e explodir centenas de pessoas das mais variadas e criativas maneiras – o que, deixe-me dizer, não é bem verdade.

Se eu ganhasse um real por cada vez que ouvi alguém criticar esse aspecto de The Last of Us Part 2, a essa altura estaria nas Bahamas, e não escrevendo este texto sem receber nada por isso. Mas cá estamos: eu continuo pobre, e até hoje as pessoas reclamam que a parte “ludo” do jogo não conversa bem com sua contraparte “narrativa”. Não faz sentido, dizem as pessoas, contar uma história que apregoa os malefícios da violência ao mesmo tempo que as mecânicas tornam essa mesma violência tão gratificante para o jogador. Pois você, fiel leitor, já deve saber que o Antropogamer não é dado a convenções. Estamos aqui para rebater, e rebater é o que pretendo fazer.

Acontece que essa suposta dissonância é uma verdadeira bobagem alegada por quem, mais uma vez, não se deu ao trabalho de refletir sobre o jogo. Isso porque The Last of Us Part 2, tal qual seu antecessor (e ainda mais, se calhar), em raras ocasiões obriga o jogador a confrontos diretos, principalmente contra seres humanos. É possível, inclusive, terminar o jogo matando apenas seis pessoas durante toda a campanha.

Quase todas as seções de batalha do jogo podem ser resolvidas sem disparar um único tiro, apenas evitando os inimigos e passando por eles sem ser visto. É claro que isso exige habilidade – muito mais habilidade do que apenas abrir fogo ou sentar a ripa em todo mundo. Mas não é justamente sobre isso que a narrativa fala? Escolher a violência é muitas vezes o caminho mais óbvio para superar um obstáculo, passando por cima dos inimigos até alcançar seu objetivo. Por outro lado, o caminho da não violência exige astúcia e dedicação.

Assim como os personagens do jogo são constantemente colocados na posição de optar ou não pelo uso da violência, também essa escolha é a todo tempo oferecida ao jogador. Durante a campanha, é visível a satisfação cada vez maior com que Ellie mata seus inimigos. A violência é, para ela, um cano de escape para extravasar seu ódio, sua dor e seu luto. O mesmo pode ser dito da agressividade do jogador. Render-se ou não à violência desmedida é, portanto, uma decisão – consciente ou não – que o jogador toma para lidar com as diferentes situações em que é colocado. Como podemos ver, não se trata de uma dissonância, e sim de uma escolha que o jogo nos oferece. Seguiremos o mesmo caminho de Ellie, nos comprazendo com o sofrimento alheio, ou pouparemos tantas vidas quanto possível?

É claro que assassinar geral, lançando bombas e distribuindo flechadas, é provavelmente muito mais divertido do que levar a brincadeira na furtividade – e certamente rende capturas de tela bem mais interessantes. Ainda assim, é bom reforçar que mesmo níveis reconhecidamente difíceis do jogo podem ser abordados de forma não violenta. No vídeo a seguir, jogando na dificuldade Sobrevivente, fui capaz de atravessar uma das fases mais complexas do jogo (a infiltração no shopping) em apenas dois minutos, sem matar ou ferir um único inimigo. Bastou-me um pouco de complacência, pés leves e um tiquinho assim de sorte.

.

E se você quiser umas dicas sobre como vencer o jogo na dificuldade Punitivo, recomendo ler esta matéria que escrevi para o querido Delfos, quando era apenas um serelepe colaborador não remunerado do site – isto é, antes de ser um redator não remunerado em meu próprio domínio.

UM JOGO DE SIMBOLISMOS

Mas nem só de violência vive esta segunda parte de The Last of Us. Enquanto o primeiro jogo era um “jogo de espelhos” – no sentido de se fundamentar em justaposições e autorreferenciais para apoiar sua narrativa –, aqui temos um jogo de simbolismos.

Eu poderia escrever um artigo inteiro apenas para falar dos muitos significados ocultos em elementos-chave de The Last of Us Part 2, mas tentarei me ater àqueles que considero mais chamativos. O principal e mais óbvio deles é o violão, que conecta boa parte dos flashbacks ao longo do jogo. O instrumento é uma peça fundamental na narrativa, e não à toa é a primeira e a última coisa que vemos no jogo – durante a abertura, quando Joel está conversando com Tommy, e ao final, quando a câmera enquadra o violão deixado por Ellie junto à janela.

O violão representa, evidentemente, o vínculo afetivo de Ellie e Joel. No fim do primeiro jogo, ele diz que a ensinará a tocar violão assim que voltarem a Jackson, e isso é exatamente o que ele faz no início desta sequência – uma cena que, aliás, foi escrita para uma apresentação ao vivo muitos anos antes do desenvolvimento de The Last of Us Part 2. Mas, além do óbvio, há muitos outros significados e subtextos por trás desse belo instrumento de seis cordas – que vez por outra, admito, também gosto de tocar.

Não só o violão simboliza a memória de Joel, como as músicas tocadas por Ellie são bastante simbólicas. Future Days, por exemplo, da banda Pearl Jam – uma canção recorrente ao longo da campanha –, retrata o sentimento de Ellie após a morte de Joel: “Se algum dia eu te perdesse, certamente me perderia / Tudo o que encontrei, querido, não encontrei sozinho […] Todos os corações tortos perdidos / Eles podem morrer, mas em nós eles continuam vivos”. O mesmo acontece com a música Take on me, que Ellie toca para Dina no início do jogo, e que praticamente preconiza o triste desfecho ao qual parece fadado o relacionamento delas. O refrão não deixa margem para interpretações: “Me dê uma chance, aceite-me / Eu irei embora em um dia ou dois” – e ir embora é justamente o que Ellie faz no final do jogo.

Também a mariposa incrustada no braço do violão é um símbolo forte. Mariposas são atraídas pela luz, e muitas vezes perdem seu rumo por conta disso, zanzando por horas ao redor de uma lâmpada – incapazes de se afastar, mesmo que prejudicadas por essa atração. É também o que acontece com Ellie: como que magneticamente induzida à violência, ela não consegue recusar o chamado à vingança, nem mesmo quando isso coloca em risco sua vida familiar. Além da mariposa no braço do violão – mostrada em primeiro plano tanto na primeira quanto na última cena do jogo –, vale lembrar que Ellie tem, ela mesma, uma mariposa tatuada em seu braço.

E já que estamos falando em partes do corpo, pode ser um bom momento para discutirmos as consequências do embate final contra Abby, que deixa Ellie com dois dedos a menos. Essa mutilação é um ponto-chave do roteiro, e estava presente desde versões anteriores – inicialmente, Ellie perderia seus dedos durante a cena de tortura na fazenda, aquela mesma em que alguém buscaria vingança por um dos NPCs assassinados. Sem esses dedos, Ellie se descobre incapaz de tocar violão. Mais que isso: ela perde um pedaço importante de sua conexão com Joel, já que não pode mais utilizar o instrumento para reviver certas lembranças. Aqui também podemos rememorar a música Future Days, quando a canção diz: “Todas as minhas partes perdidas e roubadas / Das quais não preciso mais”.

Outro símbolo importante em The Last of Us Part 2 é a figura do lobo, que apareceu pela primeira vez neste cartaz divulgado pela Naughty Dog em 2018 – e que, curiosamente, também retrata um violão. Na superfície dessa análise imagética encontramos, sem surpresa, uma referência à facção dos “Lobos”, ou WLF (Frente de Libertação de Washington), grupo responsável pelo comando de Seattle do qual Abby faz parte. Mas arrisco me aprofundar nessa leitura da figura lupina. Podemos pensar, por exemplo, que Abby é um “lobo em pele de cordeiro” ao se aproximar de Joel, no início do jogo, com a intenção de matá-lo. E mais tarde, ao se rebelar contra a WLF para proteger os irmãos serafitas, ela se torna um “lobo solitário”, separada de sua alcateia.

Existe ainda outra ocasião em que o retrato dos lobos chama atenção. Durante um flashback no qual Joel e Ellie visitam um museu, encontramos a representação de vários lobos cercando um alce. Premonitoriamente, se você reparar, um dos lobos está atacando a perna direita do alce – assim como Abby feriu a perna direita de Joel antes de matá-lo.

E o que dizer da estranha coincidência entre a morte de Manny, colega de Abby, e o ferimento sofrido por Tommy no fim do jogo? Se puxar pela memória, você deve se lembrar de que Tommy dispara contra a cabeça de Manny, e a bala atravessa seu olho direito. Já no final da campanha, Abby dispara contra a cabeça de Tommy, que sobrevive – mas perde seu olho direito. Se existe uma aplicação mais literal para o ditado “olho por olho”, eu desconheço.

Sinto que eu poderia ficar o dia inteiro aqui com você, confortavelmente escrevendo e bebericando meu cafezinho do Alto Jequitibá, enquanto esmiuçamos todos os vários simbolismos de The Last of Us Part 2 – quanto mais procuro, mais deles eu encontro. Mas devo confessar que tenho medo de textos longos. Quero dizer: não de escrevê-los, obviamente, e sim de publicá-los. Afinal, raras são as pessoas que parecem ter paciência de ler artigos tão extensos. Por isso, para encurtar a conversa e nos encaminharmos à conclusão deste especial, permita-me finalizar este texto abordando aquele que é, para mim, o mais sinistro e curioso simbolismo presente no jogo: uma criatura (ou várias, pensando bem) que atende pela alcunha de…

O REI DOS RATOS

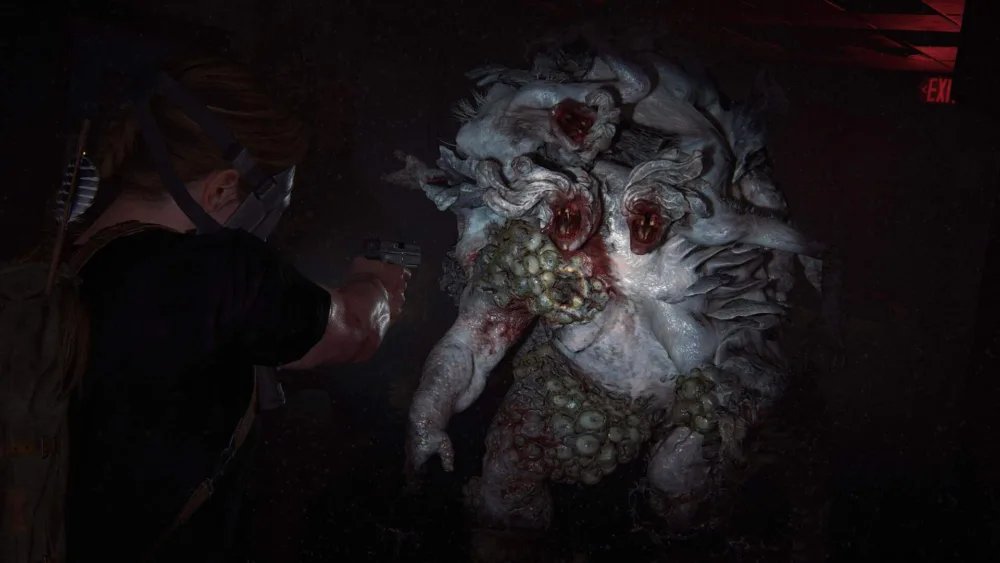

A essa altura você provavelmente já sabe, mas reforçar o conhecimento nunca é demais: em nosso mundo real e não tão apocalíptico, “rei dos ratos” é uma expressão que se refere ao entrelaçamento de vários ratos cujas caudas se calcificaram emaranhadas umas às outras. Supostamente, esse “super-rato” é formado quando roedores crescem muito próximos uns aos outros em lugares sujos e apertados. Precisamos admitir que é um apelido carinhoso e muito adequado ao chefe mais temível da série The Last of Us, uma combinação de diferentes criaturas em variados estágios de infecção.

Sempre achei o Rei dos Ratos uma figura formidável. Trata-se de um monstro tão desumano e repulsivo que parece saído diretamente de um filme de David Cronenberg. Esse criativo inimigo passou 25 anos sendo “gestado” no subsolo de um hospital, em uma única sala com vários infectados aprisionados juntos. Com a expansão do fungo ao longo das décadas, as criaturas acabaram presas umas às outras, resultando em um monstro que sempre considerei o pior pesadelo do universo de The Last of Us.

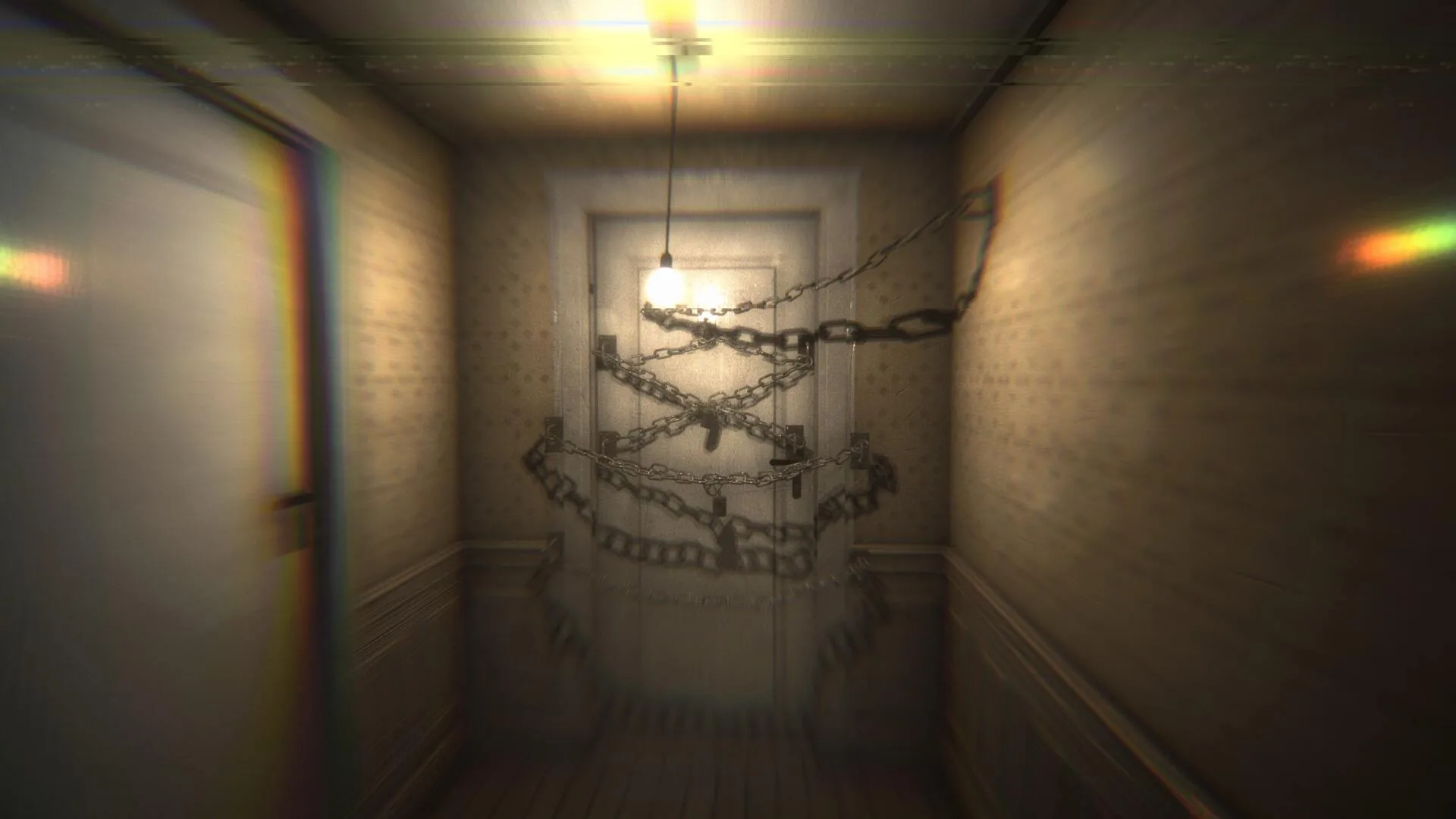

Mas o Rei dos Ratos é muito mais que um vilão icônico: ele é também um grande símbolo narrativo na jornada de Abby, representando todos os anseios e aflições que a personagem guardou dentro de si ao longo dos anos. Em três ocasiões distintas, temos acesso aos sonhos de Abby, muito parecidos entre si e todos atrelados ao hospital onde seu pai morreu. Um pesadelo recorrente a assombra: percorrendo o longo corredor que leva à sala de cirurgia, Abby descobre o corpo de seu pai, esfaqueado por Joel. Mas, em um sonho posterior, é o cadáver dos irmãos serafitas que ela encontra – representando sua culpa por tê-los abandonado à própria sorte. Ao acordar desse sonho, a personagem imediatamente sai em busca de Lev e Yara, a fim de ajudá-los. E assim tem início sua árdua jornada de redenção, que a levará justamente para o cenário de seus pesadelos: um hospital.

O confronto com o Rei dos Ratos coloca Abby para lutar física e emocionalmente contra seus próprios demônios. Corrobora essa leitura o fato de o Rei dos Ratos se encontrar, originalmente, aprisionado em uma ala chamada “Centro de Trauma” – sendo possível, inclusive, ver sua silhueta por trás da porta ao ativar o modo de escuta. Quando acidentalmente o libertamos, Abby é obrigada a encarar de frente um amálgama de seus piores medos.

Podemos ainda interpretar o Rei dos Ratos como uma manifestação do monstro que Joel representava para Abby. Ela luta com todas as forças para derrotá-lo. E quando parece que está finalmente vencendo, a criatura a surpreende: no meio da luta, um stalker se separa do Rei dos Ratos. Após liquidar o monstro, Abby precisa então lidar com o que restou dele: uma parte menor e mais ardilosa, mas tão agressiva quanto a besta original. Indo um pouco mais longe, podemos pensar nesse stalker como Ellie – um demônio inesperadamente surgido para caçar Abby depois de vencido o vilão principal.

Ao emergir vitoriosa do confronto, Abby escapa do hospital através de um túnel escuro que a leva de volta para a claridade a céu aberto – como um vagalume que, saindo da escuridão, volta a encontrar a luz. Quando ela adormece e volta a sonhar, na noite seguinte, não é mais com um pesadelo que se depara em seu sono: ao abrir a porta da sala de cirurgia, Abby reencontra seu pai, que a recebe vivo e sorrindo. Depois de enfrentar e vencer seu trauma, Abby finalmente pode dormir em paz.

Se você quiser mergulhar na parte técnica por trás da criação do Rei dos Ratos, recomendo assistir a este excelente vídeo da IGN, no qual designers de som, artistas e desenvolvedores da Naughty Dog contam um pouco sobre os desafios de criar tão complexo e terrível inimigo:

.

THE LAST OF US PART 2: REMASTERED

Para encerrar este artigo (ufa!), gostaria de falar brevemente sobre os bônus que você pode encontrar na versão remasterizada de The Last of Us Part 2. Temos um pouco de tudo: novas skins de armas e personagens, os supracitados comentários de atores, roteiristas e diretores, melhorias visuais e de performance, adaptação aos recursos do DualSense (com feedback tátil e gatilhos adaptáveis), um modo de speedrun (que basicamente coloca um contador de tempo na tela) e algumas adições às já robustas opções de acessibilidade.

Temos ainda uma expansão daquele minigame de tocar violão, que agora pode ser acessado diretamente pelo menu, permitindo que você tire um som com Ellie, Joel ou mesmo Gustavo Santaolalla, um dos compositores do jogo.

Mas o que de fato chama atenção aqui é o modo Sem Volta, bem como os Níveis Perdidos. O primeiro nos coloca em arenas aleatórias contra inimigos humanos ou infectados, apresentando modificadores de jogo, limite de tempo e outros penduricalhos típicos do gênero roguelike. O mais bacana é que dá para desbloquear personagens não jogáveis da campanha, como Lev, Yara, Tommy, Dina e Maria, entre outros.

Fiz uma única corrida nesse modo, então morri e nunca mais voltei a ele – já estava um tanto saturado depois de terminar The Last of Us Part 1 e Part 2 em sequência. Também admito que roguelikes não são muito a minha praia, por isso não me imagino, ironicamente, retornando a esse modo (Sem Volta, entendeu?). Mas ele é divertido e tão bem feito quanto o restante do jogo. Por isso, se você gosta do gênero, regozije-se! – assim como a Ellie ao ver um dinossauro.

Já os Níveis Perdidos são o que de fato mais me interessava neste Remastered. Trata-se de três fases excluídas da versão final do jogo, e exibidas aqui em diferentes estágios de produção. Algumas são mais secas, sem falas e com poucas animações faciais, enquanto outras parecem quase finalizadas. Cada fase é precedida por um comentário do diretor e roteirista Neil Druckmann (que pareceu se sentir muito na obrigação de repetir constantemente que as fases não estavam prontas), e durante elas há diversos balões pelo cenário que ativam comentários de um dos desenvolvedores responsáveis por aquele nível.

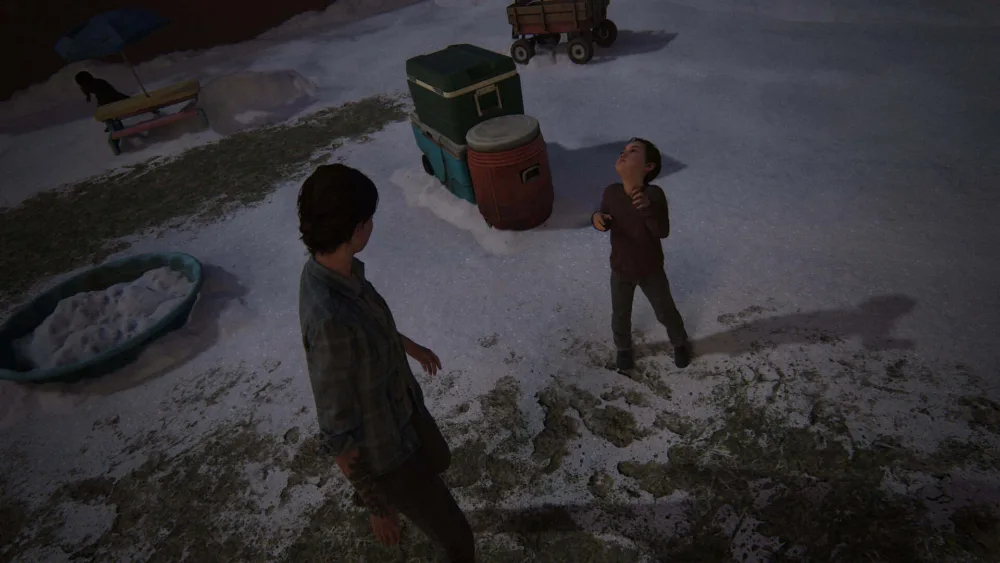

Na primeira fase – talvez a mais criativa –, controlamos Ellie durante a festa em Jackson, na noite anterior ao assassinato de Joel. O mais interessante desse nível é a forma como os desenvolvedores tentaram subverter as tradicionais mecânicas do jogo. O arremesso, por exemplo – normalmente usado para lançar molotovs e granadas – é aqui aplicado para derrubar latinhas em uma barraca durante uma brincadeira inocente (mais ou menos como acontece com a guerra de bola de neve no início do jogo). Já a mecânica de upgrade das armas é utilizada para mixar bebidas, enquanto o modo de escuta envolve jogar uma versão sombria de pique-esconde, no qual as crianças de Jackson fingem ser estaladores enquanto caçam umas às outras.

O segundo nível é o mais mecânico e menos interessante, sendo uma extensão do trecho em que jogamos com Ellie nos esgotos. É composto por alguns puzzles envolvendo a correnteza da água, sendo narrativamente desimportante. Por outro lado, a terceira fase é a mais interessante do ponto de vista de storytelling. Chamado de A caçada, o nível mostra Ellie perseguindo um javali, e revela um pouco mais de seu lado sanguinário. Fica claro que Ellie está atrás do animal não apenas por necessidade, mas também por esporte – caçar o javali é o mais perto que ela pode chegar, naquele momento, de extravasar sua agressividade. Se estiver curioso, você pode conferir todos os Níveis Perdidos assistindo a este vídeo.

APOIE O ANTROPOGAMER

Olá! Meu nome é Yohan Barcz, e sou o idealizador do Antropogamer. Também sou jornalista, escritor e editor de texto. Se você conhece o mercado editorial, sabe que todas essas funções exigem trabalhar muito para receber pouco. Feliz ou infelizmente, quis o destino que meu objetivo na vida fosse escrever, em vez de ganhar dinheiro. Você já deve ter percebido que o Antropogamer não tem (e jamais terá!) anúncios. Aqui, priorizamos a experiência de leitura – é por isso que temos essas barras pretas nas laterais da página, para imergir os leitores no texto. Isso também significa que não ganho absolutamente nada (além de satisfação) ao produzir conteúdo para o site.

Pode não parecer, mas organizar este especial de The Last of Us (considerando ambos os artigos) me tomou quase 150 horas – tempo que precisei administrar entre meu trabalho remunerado, os afazeres da vida doméstica e algumas horas de sono por noite. No total, foram vários dias de jogo e mais de 4.700 capturas de tela feitas (e diversas horas para selecionar aquelas que seriam publicadas), exigindo um trabalho meticuloso para incorporar ao texto as melhores imagens que eu pudesse registrar.

Também assisti a dois documentários inteiros (Grounded e Grounded 2, que recomendo a qualquer um que se interesse pelos jogos) como parte da pesquisa jornalística necessária para elaborar um especial deste tamanho. Pelo mesmo motivo, joguei mais de uma vez cada um dos jogos, a fim de experienciá-los da maneira tradicional e, depois, assistindo às versões comentadas. Também joguei trechos da versão remasterizada de The Last of Us para o PS4, buscando fazer um comparativo com a versão do PS5, e reli integralmente o romance A Estrada, no intuito de traçar um paralelo entre o livro e o primeiro The Last of Us em nosso artigo anterior.

Somados, os dois artigos deste especial contemplam cerca de 14 mil palavras – o equivalente a 28 páginas em Arial 12. Se você leu nosso especial completo e chegou até aqui, quero agradecer imensamente pela leitura. Essa é a maior recompensa que posso desejar: que outras pessoas leiam e, quem sabe, compartilhem o conteúdo que produzo – como compartilhamos um bom café entre amigos.

Ainda assim, você pode perceber que não é nada fácil dedicar tanto tempo e esforço a um trabalho não remunerado – especialmente quando meu trabalho “de verdade” não me remunera tão bem assim. Se você gostou deste especial, e quer ver mais textos como este sendo produzidos por aqui (e com maior frequência), considere apoiar o Antropogamer em nossa campanha no Apoia.se. Quanto mais apoio receber o site, mais eu poderei me dedicar a ele. A ideia é que, atingindo as metas estabelecidas, possamos eventualmente recompensar os apoiadores não apenas com conteúdo, mas também com mimos como jogos, quadrinhos e livros sobre game studies.

Não se esqueça de nos seguir no YouTube e no Instagram. E, se gostou deste especial, considere compartilhá-lo com seus amigos, familiares e até mesmo inimigos – toda divulgação é útil e ajuda o site a continuar crescendo e produzindo mais conteúdo.

E lembre-se: quando estiver na escuridão, procure a luz!

3 comentários em “The Last of Us Part 2: onde a violência nunca termina”

Lido! rs

Parabéns pelo análise.

Terminei recentemente esse game, que achei igualmente excelente e cansativo, mas ainda tengo vontade de jogá-lo novamente.

Grato pela leitura, meu amigo! De fato, é um jogo exaustivo, mas igualmente gratificante.

Excelente textos. Cheguei aqui atráves do Delos e do ludologia. Vou começar meu segundo playtrough na versão remasterizada.